В XXI веке похожее бредовое видение стало явью. Александр Кабаков и Евгений Попов на долгих встречах друг с другом наговорили длинное творение о любимом Васе, о Василь Палыче, а для нас выдающемся нашем классике Аксенове. Всё, что срывалось с взволнованного языка, фиксировала пленка диктофона. Расшифровку, перенос высказываний друзей на бумагу мог выполнить кто-то третий, ответственный, грамотный и толковый.

Новаторы поступили мудро и достаточно обдуманно: заранее наметили проблемы принципиальные, чтоб любимый писатель и его книги засияли заново в прочтении и понимании его друзей. Название иных глав ярко и даже провокационно, например, «Стиляга Вася». Увидишь такое, и захочется включиться в беседу, соглашаться или противоречить. Они ведь и вопросы из прошлого могут подкинуть, чтоб покойный друг с небес им погрозил взбучкой: «Вы ведь, Аксенов, советский человек?»

Кто б сомневался! Мы ведь все были советскими — бедными, полуголодными, но, черт возьми, не чувствовали себя рабами. Реализовали себя! Талантливый человек при любой, даже самой паршивой власти, преодолев препоны и рогатины, мог создать свой шедевр, если не изменил себе.

Наши авторы получили высшее техническое образование. Но их литературное дарование оказалось востребованным — они стали писателями. Правда, премий больших не имели, зато ныне отмечены самыми денежными наградами: Кабаков — лауреат «Большой книги», Попов — «Триумфа».

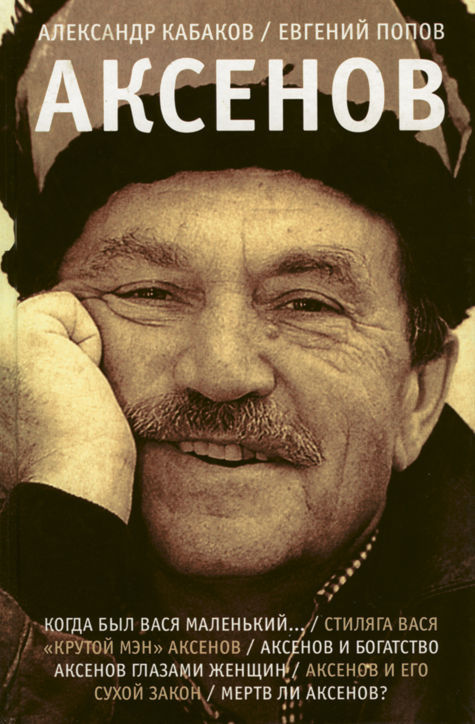

Обилие фотографий с Аксеновым убеждает: авторы — друзья Василия Павловича. Большая честь — быть другом такого яркого человека, писателя милостью Божией. К собственной акции воскрешения Аксенова друзья хорошо подготовились, а осмысливали и судили, подчиняясь собственному вкусу и темпераменту.

Кабаков — азартный поджигатель, склонный к резким высказываниям и широким, иногда шокирующим обобщениям. Он даже своего соавтора Женю колет жестким словом, как штыком: «Ты хочешь, чтоб тебя прочло пятьдесят дебилов вместо пяти умных людей? А я не хочу». Просвещенный писатель знает: в нынешней России мало читают

Покладистого и более тихого Женю ранило замечание Саши. И последовал достойный взрыв: «Не надо дебила сбрасывать со счетов, он тоже Божий человек, понимаешь?» Попов переходит на крик: «С чего ты взял, что все эти пятьдесят моих гипотетических читателей окажутся дебилами? Может, они умнее нас с тобой».

Не раз Александр Абрамович в словесной дуэли с Евгением Анатольевичем вокруг самых крупных произведений Аксенова и особенностей его дарования и поступков впадал в самоуничижительный тон, умаляя свою писательскую значимость.

Но неодолимое желание быть откровенным и независимым ценителем личности и творчества Аксенова вновь взрывало спокойный тон, и наружу выливалась почти неуправляемая лава высказываний. Кабаков становился категоричным, как судья вселенского масштаба: «Вася... всю жизнь воздвигал стену из денег, но не только между собой и советской властью, но, честно говоря, всем окружающим миром».

Естественно, друзей увлекает кочующий в сплетнях Васин миллион долларов за рубежом. Был ли он? Саша Кабаков по-своему подвергает сомнению реальность сладкого миллиона. Широкая осведомленность спорщика позволила ему выдвинуть мощное доказательство собственной правоты: «Миллион там мог получить за свой „ГУЛАГ“ Солженицын, потому что были заоблачные тиражи. У Аксенова никогда таких тиражей не было».

Довод почти неопровергаем. Но меня удивило: при огромной информированности Кабаков почему-то не знает (или просто умолчал?), что Солженицын не получал и не тратил гонорары за «ГУЛАГ» — они поступали на счет «Фонда Солженицына». Ни Александр Исаевич, ни его семья никогда этими долларами не пользовались. Все средства по воле А.И. тратились на помощь бывшим узникам ГУЛАГа и на другую благотворительность, а теперь идут на выплату призов лауреатам литературной премии Александра Солженицына.

К чему стремились Кабаков и Попов, перечитывая Аксенова, просматривая публикации о нем в споре друг с другом? Им интересно было рассмотреть его творчество сквозь призму лет, подняться над глобусом, расширить ракурс обзора и, не стесняясь, отважно осмыслить чуть ли не вселенские проблемы, о которых сам Аксенов едва ли задумывался, Ну зачем ему было уточнять, терзаться в догадках, всемирный ли он писатель? Да и мне, читателю, всё равно, считает ли кто-нибудь Аксенова мировой литературной величиной. Когда я читала и рецензировала роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки», меня не покидала мысль — в романе создана целая вереница человеческих характеров, в нём вихрь страстей, яркие и неведомые людские типы, извлеченные воображением блестящего стилиста из небытия. Роман Аксенова жизнеспособен зазвучать на разных языках. Проблема в другом — найдутся ли достойные переводчики? Зато мы испытываем удовольствие, что этот роман в свое время был удостоен «Русского Букера».

Жанр «Аксенова» определить не пытаюсь. Здесь воспоминания сменяются публицистикой, фрагментами из сочинений и статей, в нем господствует своеобразный энциклопедизм на заданную тему. Главы «Стиляга Вася» и «Аксёнов-блюз» увлекли нас стихией живого языка. Реплики вырываются из натруженных глоток собеседников бесконтрольно, иногда они резкие, язвительные, вроде дружеских оплеух: «Ты ещё повыдрючивайся у меня!» — подкалывает Саша Женю.

Попов старается придерживаться давних этических норм: ему неловко после судьбоносной главы о родителях Васи, о его нелегком детстве вдруг сразу заговорить о его пижонстве. Но более крутой и целенаправленный Кабаков бросает свой довод: «Это тоже судьбоносный...» И увлекает своей любовью к джазу, к стильному облачению. Он задумался над тем, откуда у мальчика, жившего тогда в Казани, вдруг проклюнулось безупречное чувство стиля? Оказывается, первое его озарение — одежда музыкантов-репатриантов из оркестра Олега Лундстрема, нездешняя выпрямленность джазменов, их достоинство и музыка, незнакомая, возбуждающая...

Кабаков выстраивает свою трехступенчатую лестницу аксеновского пути к собственному стилю. Возрастающий интерес к джазу — ещё не к Дюку Эллингтону, не Каунту Бейси, а к русским музыкантам, вернувшимся из Шанхая «в дорогих шмотках». И вкусно пересказывает случай, как купил Вася в комиссионке верблюжье американское пальто. А потом в Ленинграде студент-медик Аксенов «сошелся с питерскими стилягами».

И Женя Попов влил в этот пьянящий рассказа собственную долю ленинградской то ли сплетни, то ли правды: одна итальянка из Венеции когда-то в Ленинграде познакомилась с молодым ахматовским окружением «и привезла Иосифу Бродскому две пара джинсов». И об этом написала в своих мемуарах. Попов читал, удивился, во всё поверил и открылся перед Кабаковым, а теперь и перед нами: «И не любят, не любят вспоминать «ахматовские сироты», что Иосиф Александрович имел в компании звание «гений комиссионки». Но ведь известно, наши гении не укладываются в стандарт!

Достоинство фолианта — импровизационность разговора. Иногда диалог друзей стремителен, полон остроумия, щедрой памяти, неожиданных закидонов в давние времена. И тогда мгновенно меняется стилистика. Фраза заряжается энергией вспыхнувших эмоций, а диалог превращается в сцену из пьесы. А.К. виртуозно комментирует пушкинскую фразу: «Надев широкий боливар...», и узнаешь голос психоаналитика и знатока человеческих увлечений: «Онегин — модный человек, он носит широкополую шляпу модного фасона... Это примерно так, как в разгар левацкой моды майка Че Гевары. Или как

И естествен выкрик Жени Попова: «Ты себя цитировал, а мне тоже хочется. Я придумал, ставшее популярным выражение: мол, вся современная русская проза вышла из аксеновской джинсухи». И продолжается сладкое воспоминание Попова из дней, когда он жил в квартире покойной Евгении Семеновны Гинзбург, мамы Аксенова. Хотелось Жене шикануть разок в курточке Васи, но не посмел: боялся попасть ему на глаза. Трогателен рассказ Попова: «Я помню, он на какой-то день рождения подарил мне замечательную элегантную жилетку, такую красную. До сих пор мой сын Вася носит её». И слышит признание Саши: «Я помню её. Стильная. Наверно, куплена в Лондоне».

Воспоминания Попова воспринимаешь как трогательную радость, соединяющую и друзей, и нас, читателей, с ушедшей эпохой. И много лет спустя, он испытывает удовольствие, вспоминая, как иностранка привезла ему от Аксенова «дутик-пальто», тогда модное. «И вот я в Васином дутике хожу».

Естественна благодарственная интонация и почти мальчишеская радость — в чужих краях Аксенов не забыл о нем. Припомнил Женя живой сюжет о ношеной дубленке, присланной ему Юрием Кублановским с одним иностранцем. У этой дубленки невероятная биография: она от какого-то русского эмигранта-графа досталась Бродскому, от него — Кублановскому, а донашивать её до прозрачности досталось Жене Попову.

В 1969 году в журнале «Вопросы литературы» обсуждали тему «Рассказ сегодня» — Атаров, Битов, Ганина... Аксенов написал всего одну страницу. И назвал рассказ «Школой прозы». По его мнению, «у рассказа должны быть очень точные границы. Это вполне определенное пластическое тело. Вещь можно назвать рассказом, если она не требует ни расширения, ни сужения. Взглянув на такую вещь, мы должны произнести: «— Батюшки, да это рассказ! Какая удача!»

В книге «Аксенов», как светлячки, вспыхивают эпизоды судьбы Василия Павловича и «подаксёновиков». Глава так и называется: «Мы подаксёновики» — по звуку приблизили себя к природе, к подосиновикам. Личные воспоминания в этом огромном томе в 500 страниц по выразительности и завершенности соответствуют пластичному телу рассказа. А вот литературоведческая, наукообразная попытка авторов выстроить собственную теорию о своеобразии творческого мышления Аксенова, на мой взгляд, не принесла желаемого результата. Была цель — рисовать «портрет Художника на фоне его Времени», но это занятие не для беллетристов, не для темпераментных рассказчиков.

Сам Аксенов оставил читателям бессмертный — в лицах и характерах, в страданиях и страстях — портрет ушедшей эпохи. А современники Кабакова и люди постарше помнят советское время в деталях более сочных, в оценках более справедливых. Авторы весомого тома очень много дней и вечеров провели у диктофона. Вероятно, утомились и, снимая усталость, освежали нутро не яблочным соком. Темпераментный и резкий Кабаков почему-то убежден, что Аксенов не написал своей последней, самой-самой книги. Но ведь и многие писатели упокоились, не написав её.

Александр Абрамович всю свою гневную энергию выплеснул в некий совет всякому писателю. Так чем же стоило наполнить этот ненаписанный шедевр? Представьте себе этого решительного беллетриста: «Жизнь берет его за глотку, и у него возникает полное ощущение: всё, полный п-ц. Всё, достали, надо написать книжку, где я вам, б-м, скажу всё, что о вас думаю и что думаю о себе — гадине, и о чудовищных этих трансформациях жизни, любви, верности, дружбы... Я вам наконец-то покажу, где вы на самом деле живёте».

Драгоценная откровенность! Сегодняшнее бытие всё больше катится к необратимому хаосу и глухой безответственности. Напишите, Александр Абрамович, свой новый роман без оглядки на аксеновские бестселлеры. Пусть собственный творческий гений, не смиренный премиями, отважится всмотреться во всё, что творится по воле тех, кто пришел, обогатился и властвует, презирая нищенствующий российский люд.

Книге Кабакова и Попова не хватает живого общения авторов с Аксеновым, его реакций, его мгновенных оценок каких-то ситуаций. Наверно, в дни встреч с ним у авторов ещё не было диктофона.

Ближе к концу авторы метафизически вопрошают: «Мёртв ли Аксенов?» В утомленную долгим чтением душу вдруг, как молния, ворвалось давнее,

...О венценосное имя — Василий.

Тело моё, пробегая по ЦДЛу,

Так просвистит твоему мимолетному телу:

«Ваш палец, Вас. Палыч! Сидите красиво».

О, соловьиное имя — Василий.

Эти стихи — словно горящая свеча перед Василием и Андреем.