Ходили мы вдвоем — я и сын мой Георгий, которого Али называл «рашен бой». Однажды, отвечая на вопрос какого-то репортера о своей популярности, Али воскликнул: «Меня знает весь Советский Союз! Не верите? «Рашен бой, подойди ко мне и скажи, что меня знает вся Россия». Мой сын, которому тогда было всего 14 лет, повиновался и подтвердил, что весь Союз знает и любит Али.

Несколько позже я водил Али в советское посольство в Вашингтоне, добиваясь его визита в Москву. Поездка Али в Россию состоялась.

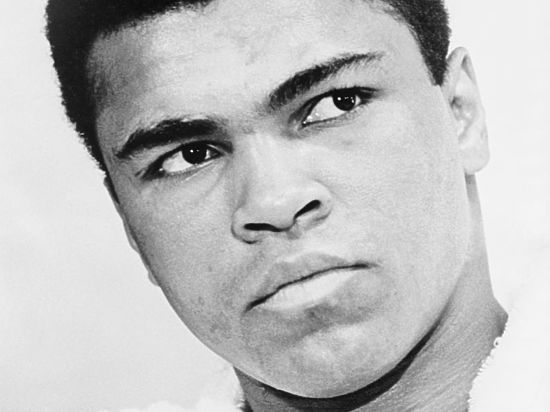

У Мухаммеда кроме чемпионских титулов был еще один — Самый узнаваемый человек в мире. И вот его не стало. Но верно, что после кончины Али он станет Самым вспоминаемым.

«Нокаут в седьмом раунде» имел место в Нью-Йорке на Бродвее 1 декабря 1970 года. Али закрыли путь на ринг, и он попал на сцену.

Нокаут в седьмом раунде

На первый взгляд контракт ничем не отличался от тех стереотипов, которые обычно заключают звезды Бродвея с продюсерами. Оговаривалось гарантированное право на проценты с еженедельной выручки, право выбора артистической уборной, право на то, чтобы во всех афишах фамилия звезды, набранная самым крупным шрифтом, стояла над названием пьесы, право на бесплатные места для родных и знакомых и так далее.

И тем не менее контракт содержал несколько параграфов, которые делали его уникальным в истории театрального Бродвея. Так, например, параграф 15 гласил: «Продюсер соглашается на аннулирование данного контракта в случае, если актер будет вынужден начать отбывать тюремное заключение в связи с нарушением тех или иных федеральных законов». Параграф 17: «Продюсер соглашается изъять из текста все матерные ругательства и прочие нецензурные слова. Актер сохраняет за собой право на изъятие из текста и других выражений, которые, по его мнению, могли бы отрицательно сказаться на его общественной репутации». Наконец, параграф 19: «В случае, если актер подпишет контракт на проведение боя за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, он получает право не выступать в спектакле в течение двух (2) недель».

Риск, на который сознательно шел продюсер, был вынужденный. Он отлично понимал, что без звезды, имевшей столь оригинальные претензии, его затею ожидает неминуемый провал. Подумать только, впервые на Бродвее ставится мюзикл, насыщенный антирасистским пафосом, и впервые постановщиком бродвейского мюзикла выступает негр! Прямо скажем, наживка не из тех, на которые обычно клюет завсегдатай театрального Бродвея. Поэтому экстравагантная звезда должна была сыграть роль магнита. Звали ее Мухаммед Али, он же Кассиус Клей, непобедимый на ринге и пораженец на призывном пункте, лишенный звания чемпиона мира и американского паспорта, отпущенный на свободу под залог и не застрахованный ни от сумы, ни от тюрьмы.

Однако при первом же контакте со звездой выяснилось, что она собирается играть не роль магнита, а роль воинствующего негритянского лидера. Это озадачило белого продюсера и привело в восторг цветных актеров. Драматическую первооснову мюзикла составляла пьеса «Биг тайм Бак Уайт», написанная Джозефом Туотти. В свое время она шла в Нью-Йорке на «офф-Бродвей», то есть «вне Бродвея» в небольшом театрике. Затем труппа, игравшая ее, перекочевала в Филадельфию. Там-то ее и показали впервые Кассиусу Клею. Образ негритянского вожака Бака Уайта пришелся ему по душе, и он согласился сыграть его в мюзикле, написать который взялся талантливый негритянский композитор, поэт и режиссер Оскар Браун.

Репетиции начались немедленно. Премьера на Бродвее была приурочена к Новому году. Продюсера Зев Бафмэн арендовал театр «Джордж Эббот» на 54-й стрит между Шестой и Седьмой авеню. Срок аренды был кратким. Бафмэн и так рисковал многим, заключая контракт с Клеем. Ведь, если Верховный суд США утвердит вынесенный ему приговор, то он отправится в тюрьму, а если приговор отменят, Клей тут же нырнет под канаты ринга. Короче, куда ни кинь — везде клин. Да и сам мюзикл выглядел предельно «неблагонадежным».

Знакомство с жизнью кулис вызвало у черного гиганта отрицательные эмоции. Однажды в перерыве между репетициями, задетый за живое каким-то неосторожным замечанием репортера «Нью-Йорк таймс» Летиции Кент, Клей разразился следующей тирадой:

— Я ничего не знаю о шоу-бизнесе. Но я знаю, что шоу-бизнесу неведомо чувство чести и благородства. Девяносто процентов фильмов — это грязь и аморальность. Голливуд предложил мне сняться в роли чемпиона мира двадцатых годов Джека Джонсона, который, как и я, был негром. Обещали заплатить чуть ли не миллион, но я отказался. Их интересовала не трагическая судьба Джека, а сексуальная интрига между черным боксером и белой женщиной. Нет, это не по мне. Пусть уж они приглашают на подобные роли папу римского или проповедника Билли Грэхема.

— Но, Кассиус, ведь тебе же понравился спектакль о Джонсоне — «Большая надежда белых», который идет недалеко отсюда на 52-й стрит?

— Это спектакль обо мне. У нас с Джонсоном общая судьба. Он, как и я, имел привычку разговаривать с противником на ринге; его, как и меня, пытались лишить звания чемпиона; ему, как и мне, грозило тюремное заключение; когда он был на ринге, ему, как и мне, кричали: «В нокаут этого ниггера!», «Дайте взбучку этому ниггеру!», «Сделайте котлету из этого ниггера!».

— Кассиус, вот ты придаешь анафеме шоу-бизнес. А разве твое поведение на ринге не было шоу-бизнесом?

— Нет. Шоу-бизнес притворство, а все, что я делал, было естественным. Я сочинял стихи про своих противников? Это было естественно. Я придумывал трюки на ринге? И это было естественно. Стихи и трюки были мои, а не чужие, бэби!

— Ладно, а как же с «Бак Уайтом»?

— Я поверил в эту пьесу. В ней проповедуется идея единства черных, она будет в нас самоуважение, зовет на борьбу. И, кроме того, в нашем мюзикле нет никакой эротики, нудистских сцен и нецензурных выражений. О последнем я лично позаботился. — Клей улыбнулся своей по-детски открытой улыбкой.

Кассиус увидел в Бак Уайте, как и в Джеке Джонсоне, самого себя. Недаром с какой-то особой болью и горечью произносил он монолог, начинающийся со слов: «Я вспоминаю, я вспоминаю о тех днях, когда они отняли у меня все». С Джеком Джонсоном его роднит судьба черного спортсмена, с Бак Уайтом — судьба черного проповедника.

Есть в спектакле такое место: Бак Уайт, закончив проповедь, начинает отвечать на вопросы аудитории.

— Любите ли вы белых? — спрашивает его кто-то из глубины зрительного зала.

Могучий проповедник Бак — Кассиус — он стоит на кафедре — делает длительную паузу, полную неотразимого сарказма, а затем, наклонившись к микрофону, произносит:

— Следующий вопрос!

Зал взрывается смехом.

Этот же вопрос я задал ему на одной из репетиций.

— Странные вы люди. Разве можно любить или ненавидеть, ну, скажем, тигра? Если тигр ворвется в это помещение, то я, естественно, постараюсь избавиться от него. Почему? Конечно, не потому, что я «антитигрист». Просто я знаю его историю, его характер и повадки, знаю, что нам вместе не ужиться…

Обычно в перерывах между репетициями Клей забавлялся игрой со своей полуторагодовалой дочерью Мариам или Мэй, как он ее называл. Жена его — Белинда почти ежедневно приводила Мэй в театр, и девочка, потешно ползающая по рядам с бутылкой молока в руках, сразу же стала всеобщей любимицей.

— Я мечтаю воспитать ее так, чтобы грязь американского образа жизни и лицемерие христианства не коснулись ее. Но возможно ли это в Соединенных Штатах? Я часто выступаю в колледжах перед студентами и знаю, как усиленно обрабатывают там нашу молодежь, как промывают ей мозги. Мне двадцать восемь лет, Белинде — девятнадцать. Я хотел бы иметь десять детей — шесть мальчиков и четыре девочки. Мои ребята не станут боксерами. Я не подпущу их даже близко к рингу. Хватит и того, что мне самому пришлось кривляться перед всеми этими джентльменами в стэтсоновских шляпах и с большими сигарами во рту. Пусть мои дети вырастут врачами, юристами, учителями. Дело освобождения нуждается в просвещенной молодежи. Это ей предстоит возродить нашу нацию.

Клей гладит по головке маленькую Мариам, которая никак не может привыкнуть к своему отцу, загримированному под Бак Уайта, к его бороде и усам, его огромной африканской шевелюре. Неожиданно веселые глаза Кассиуса загораются гневом:

— Они хотели, чтобы меня убили во Вьетнаме, и Мэй осталась сиротой. Но я решил: не бывать этому!

Затем, несколько поостыв, но столь же решительно:

— Моя дочь никогда не подаст руки белому человеку!

А еще через несколько минут он охотно отдает Мариам молоденьким билетершам, несмотря на то, что они белые, и с явным одобрением наблюдает за их возней.

Некоторые видят в этом противоречивость характера Клея. Для меня же оно свидетельство цельности его натуры. Суры Корана стесняют его ничуть не меньше, чем канаты ринга и подписка о невыезде из США. И неслучайно секта «Черные мусульмане», к которой он принадлежит, на год исключила Клея из своего братства за недостаточную правоверность. Она запретила ему носить в течение года имя Мухаммеда Али, и он вновь стал на время Кассиусом Клеем. Она воспретила всем членам секты общаться с «падшим ангелом», так что даже благотворящий его младший брат Рудольф ни разу не посмел появиться в «Джордж Эбботе» на Бродвее.

Причиной отлучения послужило заявление Клея о том, что он снова наденет боксерские перчатки. «Мне надо прокормить семью, расплатиться с адвокатами, разделаться с долгами», — сказал он. А долгов у него накопилось за это время, как говорят, несколько сот тысяч долларов. Судиться с дядюшкой Сэмом удовольствие хотя и сомнительное, но весьма дорогостоящее. К тому же пришлось заплатить громадные алименты первой жене — Сони Рой, «самой красивой негритянке Америки». Она не хотела отказываться от мини-юбок и косметики, и Кассиус порвал с ней. (Белинда, напротив, носит длинные платья и никогда не красится).

Кассиус очутился в чрезвычайно тяжелом положении. Американская ассоциация бокса лишила его чемпионского звания; государственный департамент отобрал у него заграничный паспорт; «Черные мусульмане» — имя, а налоговое бюро — доллары. Суд грозил тюрьмой, судьба — сумой. И тем не менее Клей, повесив перчатки, не вешал носа.

— Им не удастся уморить меня голодом. Для этого им еще придется попотеть, — говорил он. — Я не ропщу, не жалуюсь. К чему? В жизни всегда так — если у тебя есть идеалы, будь готов пострадать за них. Христиан бросали львам, антифашистов — в душегубки. Я не исключение. Сильным мира сего не нравятся мои взгляды. Вот мне и приходится расплачиваться за это. Непопулярные взгляды — большая роскошь.

Так обстояли дела, когда Кассиус Клей впервые появился на театральном Бродвее. Ирония судьбы — ему запретили сражаться на 32-й стрит в «Мэдисон-сквер гарден» и разрешили играть на 54-й стрит в театре «Джордж Эббот», хотя он был первым среди боксеров и последним среди актеров.

Кассиус Клей поверил в Бака Уайта и растворился в нем. Вернее, он играл самого себя. Поэтому отсутствие актерской техники не столько препятствовало, сколько способствовало его вживанию в роль. Я несколько раз наблюдал Клея на репетициях и во время прогонов спектакля на публике. Он относился ко всему с предельной серьезностью. Его искренность ошеломляла и смущала. Артисты-профессионалы забывали о своем цинизме, а зрители о том, что они находятся в театре. Нередко забывал об этом и сам Клей.

Сюжет мюзикла таков. Члены негритянской организации с ироническим названием «Прекрасные дни аллилуйи» собираются в церкви, чтобы послушать проповедника Бака Уайта. Перед нами проходит колоритная галерея обитателей Гарлема: негр-политикан, негр-бизнесмен, негр-богема, негр-непротивленец злу, негр-экстремист и так далее. Каждый из них в своей выходной песенке излагает собственное кредо жизни. Разгорается спор, который вскоре переходит в драку. Именно за этим занятием и застает свою паству Бак Уайт. До его появления на сцене мюзикл развивается в русле традиционного негритянского водевиля. Звучат ритмы и шутки Гарлема. Перед нами бушует во всей его живописности музыкальный и юмористический фольклор гетто. Но как только Клей — Бак подымается на амвон и вскидывает к небу свои могучие руки, водевиль мгновенно вытесняется драмой, а легкомысленные ритмы тонут в шквале разгневанной музыки.

Бак Уайт пытается урезонить передравшихся друг с другом членов «Прекрасных дней аллилуйи»:

— Одно терпение ничего не даст моему народу, — говорит он непротивленцу. — Не даст ничего и одно насилие, — втолковывает он экстремисту. — Единство — вот наш лозунг. В единстве — ключ к победе. В единстве — путь к свободе!

Но «аллилуйщики» уже закусили удила. Слова проповедника не доходят до них…

Эту сцену Клей играл исключительно правдиво. Его гнев был неподдельным, его возмущение — безграничным.

Актеры любили «чэмпа», любили и побаивались. Они посвящали его в свои театральные таинства с исключительным тактом. Клей, спортсмен-профессионал, достигший совершенства в боксе, «перфекционист» до кончиков ногтей, уважал их ремесло и внимательно прислушивался к их советам. Он вообще ничего не любит делать как попало. Клей — дитя природы, но тем не менее он непрестанно шлифует свою естественную грацию. В этом секрет его великолепия, источник эстетического удовольствия, которое невольно испытываешь, глядя на него, любуясь его физическим благородством и детской душой. Я глубоко убежден, что, будь жив Хэмингуэй, он обязательно ходил бы по пятам за Клеем, как когда-то ходил за Маноло, Домингином и другими выдающимися матадорами…

В ходе репетиций постановщик Оскар Браун, молодой худощавый негр с умным, интеллигентным лицом, обрамленным бородой, пытался заставить Клея принять участие в танцевальных номерах. Но Кассиус наотрез отказался.

— Вождям освободительного движения не положено танцевать, — говорил он.

— Но ведь это театр, условность.

— Когда речь идет о свободе, условностей быть не может. Хватит и того, что я согласился петь.

— Кассиус, тебя считают самым быстрым тяжеловесом в истории бокса. Тебя даже прозвали танцующим боксером, — хитрил Браун.

— Жизнь не ринг, проповедник не боксер.

— Да, пойми же ты, наконец, ведь это не жизнь, а сцена!

Премьера «Бак Уайта» состоялась зимой. Спектакль кончился. Занавес опустился, затем вновь поднялся. Клей вызывал на авансцену одного за другим актеров, и они раскланивались с публикой. Все за исключением самого Клея. Он наотрез отказался от этого ритуального челобития. Скрестив могучие руки на груди, Бак — Кассиус гордо взирал на копошившийся под ним зрительный зал.

А наутро газеты вышли с рецензиями. И были эти рецензии кисло-сладкие. Критики хвалили Клея и ругали спектакль. Хвала была жиденькой, хула — густой. «Мистер Клей в своем африканском парике, безусловно, один из самых красивых молодых людей нашего времени», — писал в «Нью-Йорк пост» Ричард Уоттс. «Мухаммед Али, он же Кассиус Клей, безусловно, прекрасен. Но сказать то же самое о мюзикле никак нельзя», — вторил ему в «Нью-Йорк таймс» Клайв Барнс…

Уже на следующий день после премьеры было ясно: спектакль ожидает скорая и насильственная смерть. Зрительный зал театра «Джордж Эббот», который во время бесплатных прогонов мюзикла буквально ломился от наплыва зрителей, предательски пустовал. Негритянская молодежь, штурмовавшая его в дни «генералок», была не в состоянии преодолеть кассовый барьер.

Реверансы, отпущенные рецензентами в адрес Клея, окончательно доконали спектакль. Они были предательски лицемерны. Критики не без умысла писали о Клее, как о «симпатичном парне», который «серьезно отнесся к своей роли». Дело в том, что Нью-Йорк ожидал от черного чемпиона клубнички, скандала, эксцентрики, короче, «чего-нибудь такого».

— Если бы мы выпустили Кассиуса на сцену голым, если бы в нашем мюзикле была хотя бы одна оргия, в которой обнаженный черный гигант распутничал с белыми куртизанками, то, поверьте мне, успех «Бак Уайта» был бы обеспечен, — говорил мне, криво усмехаясь, Оскар Браун.

И он был прав. За примерами ходить далеко не надо. Достаточно перебраться с 54-й стрит на 52-ю, где идет «Большая надежда белых». Конечно, надо отдать должное негритянскому актеру Джеймсу Эрлу Джонсу, играющему в этом спектакле роль чемпиона мира двадцатых годов Джека Джонсона. Джонс — выдающийся мастер. За «Большую надежду белых» ему даже присудили премию «Лучший актер года на Бродвее». Но ни он сам, ни театральный мир не делают секрета из того, что без острой сексуальной подливки — смешанный брак, оргии с шампанским и раздеванием — у «Большой надежды белых» не было бы никакой надежды на успех — ни большой, ни малой.

Другой пример — голливудский фильм «Сто ружей», в котором главные роли исполняют негр Джим Браун, звезда американского футбола, ближайший друг Кассиуса Клея и звезда американского кинематографа, знаменитая секс-бомба Ракела Уэлш. Успех этого фильма был обеспечен нудистскими сценами, в которых Джимми, сложенный, как Аполлон, овладевал роскошной Ракелой. (В жизни они ненавидят друг друга. Уэлш называет Брауна не иначе, как «преступником». Браун тоже не остается в долгу. На банкете, данном в ознаменование окончания съемок, Браун громогласно обратился к Уэлш: «Подайте соль и не бойтесь: она не черная». Затем актеры вообще перестали разговаривать друг с другом. А когда расисты подняли вокруг фильма шумиху, Уэлш поспешила оповестить весь мир через прессу, что в рискованных сценах с Брауном она прокладывала между ним и собой полотенце!)

Вот именно такого-то паблисити и недоставало «Бак Уайту». В мюзикле не было ни одной женщины — ни белой, ни черной; ни одетой, ни раздетой. А Кассиус Клей играл вожака негров и не играл бицепсами. И появлялся он на сцене не в костюме Адама, а задрапированный в тяжелые африканские одежды. И, наконец, что самое главное, в мюзикле были гроздья гнева и не было клубнички. Короче, «Бак Уайт» был не бродвейского поля ягодой.

— Понимаешь, — говорил мне Клей после заключительного представления, — мы поднесли наш кулак слишком уж близко к лицу публики, и это ей явно не понравилось.

Он тут же «доходчиво проиллюстрировал» на мне свою мысль. Увидав его огромный кулак в каком-то сантиметре от моего носа, я предельно зримо вообразил себе состояние театралов-обывателей, ожидавших развесистой клюквы и получивших увесистый нокаут.

Премьера «Бак Уайта» состоялась во вторник. А уже в четверг продюсеру был предъявлен ультиматум: или выложить на бочку к субботе в качестве гарантии сто тысяч долларов, или катиться вон из «Джордж Эббота». Денег было взять неоткуда. Приходилось кончать комедию.

В субботу вечером в седьмой и последний раз давали на Бродвее «Бак Уайт». Зрительный зал был набит до отказа. Снявши голову по волосам не плачут, — решил, видимо, продюсер и по настоянию Клея выдал несметное количество контрамарок — всем, кто пожелал проститься с Баком. А таких набралось хоть отбавляй. Казалось, весь Гарлем нахлынул на Бродвей. Много было и белой молодежи. Она пришла в знак солидарности с актерами, в знак протеста против тех, кто выжил «Бак Уайта» с Бродвея. В воздухе запахло гарью, и полиция, в ожидании иного спектакля, подтянулась на всякий случай поближе к 54-й стрит.

Мюзикл шел на каком-то одном обнаженном нерве. Стерлась грань между зрительным залом и сценой, между публикой и актерами. Появление Кассиуса Клея было встречено бурной овацией.

Мы пришли в цепях,

Мы пришли в нищете,

Мы жили, как отверженные,

У вас под каблуком!

Пел черный гигант, потрясая над головой своими огромными кулачищами. А из зала навстречу ему неслось:

— Что правда, то правда, чэмп!

— Доколе можно терпеть, бэби!

Зрители подхватывали слова песни. Сначала негры, а затем, смущаясь и неуверенно, белые.

— Бак Уайт был, есть и будет! Я несу его факел! Я передаю его вам! — бушевал Клей.

И откуда-то с балкона отзывались, словно эхо, юные голоса:

— Так и надо, чэмп, так и надо!

— Правду говоришь, человек, правду!

— Бак Уайт был, есть и будет!

Временами казалось, что вот, наконец, гора сдвинулась с места и вопреки древней мудрости сама пошла к Мухаммеду.

Вцепившись обеими руками в кафедру, Клей повторял с нарастающим ожесточением:

Мы пришли в цепях,

Мы пришли в нищете,

Мы жили, как отверженные,

У вас под каблуком!

Актеры гремели ему в такт цепями, которые опоясывали их, словно змеи статую Лаокоона. А на волнах воображения начинали покачиваться корабли, везущие в своих трюмах черный товар из далекой Африки. Корабли вытеснялись невольничьими рынками, океан — рекой — стариком Миссисипи. Хлопок наливался тяжестью свинца и отливался еще более тяжелыми слезами. Реализм бича вытеснял сентиментальность Бичер-Стоу, «Черные пантеры» — дядю Тома. Палач-наемник в десятый, в сотый раз убивал Мартина Лютера Кинга, но проповедник ненасилия возрождался в десятый, в сотый раз в восстаниях обезумевших от горя гетто. Выли полицейские сирены. Светооформитель пускал по декорациям красного петуха. Сцена дрожала от топота ног, зал — от возбуждения.

Неожиданно из первых рядов поднялся человек и, указывая рукой на сцену, запел:

Посмотрите на них,

Посмотрите на их безумство.

Они совсем другие,

Они не похожи на нас.

Научитесь бояться их

И ненавидеть…

Это актер Юджин Смит, единственный белый в труппе, исполнял песню расиста «Уайти». Те, кто впервые был на спектакле, сначала оторопели, а затем угрожающе надвинулись на актера, готовые растерзать его. Смитт побледнел, но продолжал петь.

Не успел он кончить, как со сцены в атаку на него пошла песня Клея «Майти-Уайти»:

Мы были у вас под замком,

Как дикие звери в клетке,

И вас возмущает то,

Что нас возмущает это?

Вы были всегда наверху,

Внизу мы всегда пребывали.

Но этой игре, господа,

Мы скоро положим конец.

Йе, Майти-Уайти, йе,

Мы скоро положим конец!

Мы больше не можем терпеть,

Мы дольше н е в силах страдать.

Нам ныне неведом страх

И мы, не таясь, говорим:

Пусть первыми станут рабы,

Гордясь цветом кожи своей!

Грозите, пугайте, но нет,

Мы вам не подвластны уже.

Негр больше не дядюшка Том,

Теперь он в метании бомб.

Зовите гвардейцев своих,

Зовите жандармов своих,

Травите собаками нас,

Но мы не сдадимся, нет!

И этой игре, господа,

Мы скоро положим конец.

Йе, Майти-Уайти, йе,

Мы скоро положим конец!

Актеры гремели ему в такт цепями, которые уже не опоясывали их, словно змеи статую Лаокоона, а были подняты над головами беспощадным оружием мести. Лаокоона больше не было. Был Прометей, рвущий оковы.

Шатался партер. Неистовствовал балкон:

…Йе, Майти-Уайти, йе,

Мы скоро положим конец!

…Когда я вошел в уборную Клея, Кассиус был уже без грима и парика. Он сидел перед зеркалом и осторожно протирал лицо вазелином. «Словно после боксерского поединка», подумалось мне. Пробившись к нему сквозь плотную толпу охотников за автографами, я повторил эту фразу, но уже вслух.

— Как бы не так, — возразил Клей. — На ринге я никогда еще никому не проигрывал, а здесь они нокаутировали меня в седьмом раунде!

— Да, но ведь удар был нанесен ниже пояса, чэмп! — сказал я.

— Ты, бэби, рассказывай лучше об этом не мне, а моей дочери. Она, может быть, поверит.

— А как же «Майти-Уайти»?

— С ним мы еще сразимся. Ему не удастся отделаться от меня, подобно критикам, одним легким испугом!

Клей вскочил, отодвинул стул и начал боксировать со своим изображением в зеркале.

— О, бой, такой человек, и они не пускают его ни на ринг, ни на сцену, — раздался за моей спиной восхищенный голос негритянского актера Джеймса Эрла Джонса.

— Ты забываешь, что есть еще и жизнь, Джимми, — мгновенно отпарировал Клей, продолжая боксировать с невидимым противником.