За душегубами вдогонку

Поэзию о Великой Отечественной войне удобнее всего классифицировать по хронологическому принципу. И тогда в первый раздел у нас попадут поэтические высказывания авторов, заставших войну в сознательном возрасте и бывших ее непосредственными участниками: Бориса Слуцкого, Александра Твардовского, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Юлии Друниной, Константина Симонова и многих других. Для них свойственно отношение к воинской службе как священному долгу, безоговорочная вера в справедливость войны, которую вел советский народ.

К примеру, Симонову как военному корреспонденту побывавшему на всех фронтах, удалось вложить в сорок строк стихотворения 1941 года «Жди меня» удушающий кошмар многолетнего ожидания миллионов матерей и жен:

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой, —

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

И детская «страшилка» «Дети в подвале играли в гестапо» или стихотворение Бродского «На смерть Жукова» (о котором мы скажем сегодня отдельно) для Константина Михайловича могли бы быть более сильным потрясением, чем любая бомбежка. Потому что для него нацисты, сжигающие деревню, — реальность, синхронный пласт жизни. Как для Друниной — вой снарядов и ближние рукопашные бои.

В 1943 году девушка, записавшаяся добровольцем в санитарную службу, пережившая несколько авианалетов и спасавшая солдат с осколком снаряда в шее, написала бессмертное:

Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И сотни раз — во сне...

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

Да и Анна Ахматова, темой ранней поэзии которой могла быть перчатка, надетая не на ту руку девушкой, идущей на последнее свидание (понятно, что потом был эпический «Реквием», но начало было любовно-легкомысленным), отозвалась на вероломное нападение «Мужеством»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова, —

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки!

Еще одним непревзойденным шедевром военной тематики следует признать «Кельнскую яму» Слуцкого, поэта-фронтовика, повествующую о 70 тысячах военнопленных, замученных нацистами в сердце Европы:

О граждане Кёльна, как же так?

Вы, трезвые, честные, где же вы были,

Когда, зеленее, чем медный пятак,

Мы в Кёльнской яме с голоду выли?

Наконец, мы не можем не вспомнить «Преследование» Бориса Пастернака, рассказавшего о солдатах, нашедших в овраге трупик девочки, «которой тешились канальи», и помчавшихся за душегубами:

В неистовстве как бы молитвенном

От трупа бедного ребенка

Летели мы по рвам и рытвинам

За душегубами вдогонку.

В таком поэтическом контексте невозможно сомнение в справедливости возмездия, невозможна «дегероизация» в любых ее формах.

Спросите у жены моей...

Уже для следующего поколения поэтов — «шестидесятников» — война была детским воспоминанием. Евгению Евтушенко, например, в 1941-м было девять лет, как и Роберту Рождественскому, а Вознесенскому было только восемь. Поэтому Евгений Александрович признавался: «Фашизм я знал по книгам и по фильмам». Тем не менее он создал в 1961 году поколенческое стихотворение «Хотят ли русские войны», где вступил — неосознанно или сознательно — в полемику со слоганом «можем повторить»:

Да, мы умеем воевать,

но не хотим, чтобы опять

солдаты падали в бою

на землю грустную свою.

Спросите вы у матерей,

спросите у жены моей,

и вы тогда понять должны,

хотят ли русские войны.

Собственно, полемизировал Евтушенко не с нами, а с поэтом-песенником Михаилом Дудиным — это его «Солдатскую песню» мы слышим в фильме «Максим Перепелица», и, как считается, оттуда начала свое распространение известная фраза:

Пусть враги запомнят это:

Не грозим, а говорим.

Мы прошли с тобой полсвета.

Если надо — повторим.

Но если тщательнее поискать первоисточник, «можем повторить» обнаруживается среди надписей, оставленных красноармейцами на стенах поверженного рейхстага, и даже в довоенной пропагандистской поэзии. Но важно другое — Дудин участвовал в Финской кампании, работал во фронтовых газетах, пережил блокаду — и считал себя частью поколения, «породнившегося со славой».

Евтушенко же и его ровесники были не теми, кто гиб под пулями, а теми, ради кого погибали. Эту разницу четко осознавал Рождественский, извинявшийся перед отцами за то, что «в ту — войной затоптанную осень — мы были не на фронте, а в тылу».

Вот и для Евтушенко она была чем-то необязательным, как для дворян после указа о вольности. И получилось: воевать умеем, но не хотим, чтобы... И здесь гуманизма, если посмотреть пристрастно, столько же, сколько и желания оставаться в зоне комфорта. Просто эта личная заинтересованность прикрывалась — в духе эпохи и «громкой поэзии» — задекларированным желанием, чтобы «люди всей земли/Спокойно ночью спать могли».

Сейчас в социальных сетях популярна картинка, где старшее поколение говорит: «Мы будем тяжело работать, чтобы нашим внукам жилось легче». А когда эти внуки стали «жить легче», упрекает их, что они не ценят каждую копейку. И это не просто мем или прикол, а отголосок важной проблемы.

Отец Иосифа Бродского был капитаном ВМФ, фотокором на трех страшных войнах. Детство будущего лауреата Нобелевской премии по литературе омрачилось голодом, блокадой, военной и послевоенной бедностью. И когда в эпическом стихотворении «На смерть Жукова» в 1974 году Бродский разрушает образ полководца, в нем говорит временная и этическая дистанция от идей и представлений о событиях, казавшихся четверть века тому назад незыблемым монолитом. «Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую?» — вопрошает поэт, обращаясь к «в регалиях убранному трупу» и саркастически описывая его посмертную судьбу:

Маршал! поглотит алчная Лета

эти слова и твои прахоря*.

Все же прими их — жалкая лепта

родину спасшему, вслух говоря.

Бей, барабан, и военная флейта,

громко свисти на манер снегиря.

(*Прахоря — воровское название сапог.)

Но при этом Бродский не сомневается, что в русской истории хватит страниц для тех, «кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою».

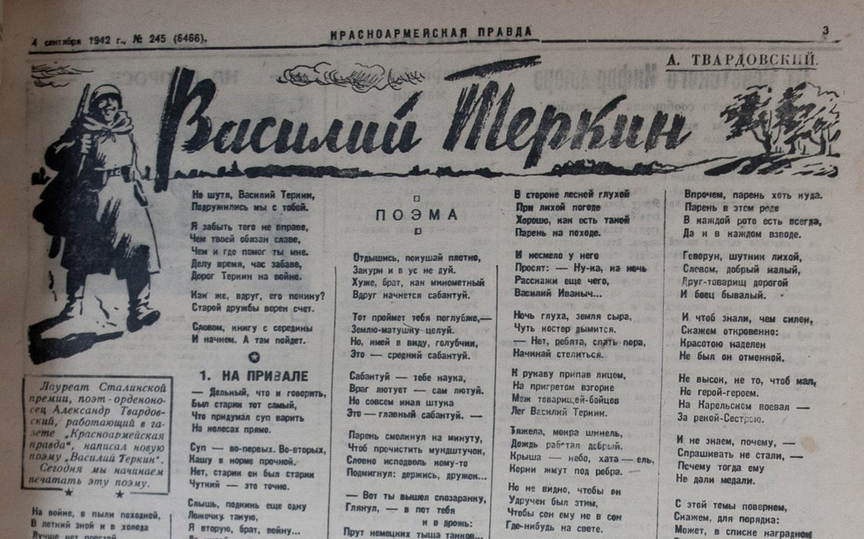

То есть он низвергает с пьедестала Жукова, Сталина, кого угодно и что угодно — но не простых честных воинов, узнававших в Василии Теркине себя, разворачивая пахнувший типографской краской номер «Красноармейской правды» в 1942 году.