— Сон! — восклицает Нина Заречная в конце второго акта. Ее мечта сбылась: на нее обратил внимание и, может быть, полюбил знаменитый писатель Тригорин.

Нину жалко; Тригорин в этом спектакле — какой-то клерк, офисный менеджер, а порой — рамолик. Нина дарит ему медальон, а он подпрыгивает, хихикает, гримасничает — в точности старый князь из “Дядюшкиного сна” Достоевского — того и гляди начнет приговаривать “шарман! шарман!”

...Чтобы поставить хороший спектакль, нужна идея. Если идеи нет, то в каждой сцене надо придумать какой-нибудь фокус — чтобы было интересно. Кончаловский придумал довольно много.

Первый фокус — голая задница мужика Якова. Он помогает натягивать занавес (вот-вот Нина Заречная начнет декламировать пьесу Треплева), но, получив разрешение искупаться, тут же стягивает с себя всю одежу и прыгает в воду (слышен плеск, и даже видны брызги).

Если бы Яков для приличия отошел от господ хоть на десять шагов, то это было бы естественнее. Но тогда и мы (публика) лишились бы зрелища, без которого “и то, и это — все уже будет не то” (Гоголь).

У некоторых зрителей появилась надежда, что и другие, более симпатичные персонажи искупаются голышом. Ожидания не сбылись. Дамы купались плотно одетыми.

Однако направление, заданное тылом Якова, выдерживалось и далее. Нам показали что-то очень похожее на инцест, что-то очень похожее на минет... Да мы и не против; в жизни это вещи известные; и если их художественно оправдать — что ж, пусть будут и на сцене. Жаль, что Чехов сопротивляется.

Когда 40-летняя Аркадина уговаривает Тригорина не соблазняться юной Ниной, то запускает руку ему в ширинку. Он плюхается в кресло, а она приникает... ну, в общем, мы видим только ее затылок. И ладно, нам не жалко. Но текст при этом Аркадина произносит чеховский:

— Ты мой. И этот лоб мой! И эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои!

Все бы хорошо, но слово “лоб” мешает, ведь не лобок же. А у Чехова на этих словах обозначена ремарка: “Целует ему руки” — предчувствовал он, что ли, вольные трактовки?

...Для большинства персонажей, увы (или к счастью), не придумано ничего. Они тени, на фоне которых ярче должна сиять звезда Нины.

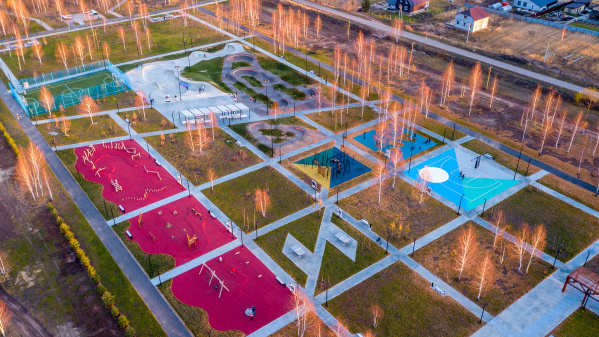

Бледность партнеров звезды — это могут быть вынужденные обстоятельства (звезда в захолустье). Но в столице — с многотысячным выбором актеров, с большим бюджетом (декорации великолепные, художник-постановщик из Италии, костюмы Рустама Хамдамова и музыка Эдуарда Артемьева — отличные) — неужели эта бледность намеренная? Напрасно. Объясняя по-футбольному: Пеле ничего не сделает в бледной команде; чтобы забить роскошный гол, надо получить роскошный пас.

Нине трудно играть Чайку, ибо этот Тригорин и этот Треплев не дают ей возможности влюбиться. А играть любовь с куклой — на это надо большой и другой талант.

Эта Заречная — не дура. У нее хорошие умные глаза, а это не сыграешь. И то, что она умна, как ни странно, вредит спектаклю. Только беспросветная дура могла влюбиться в идиота Треплева. Актер играет Треплева противным до тошноты: глупый, злой, судорожно дергающийся, визгливый, капризный до безобразия — от него оторопь берет. А потом Нина должна быстро полюбить Тригорина-клерка. Тогда надо играть абсолютную дуру. А режиссеру охота, чтобы Нина была и хороша собой, и умна, и мила, и талантлива.

Нину играет жена режиссера. Занимать жену — нормально. Феллини главные роли давал Джульетте Мазине, Мейерхольд — Зинаиде Райх...

Но дать в пьесе роль жене — одно. А поставить пьесу ради жены — другое. Мы видим набор эпизодов, и — никакой идеи, кроме: поставлю-ка я “Чайку”.

...У кинорежиссеров часто проблемы с живыми актерами; предпочитают целлулоид. Там монтажом, компьютером и спецэффектами они иногда добиваются замечательных результатов. А театр им не по силам. Нарисовать вишневый сад или вырастить его — большая разница. Художник привык к покорности красок. А тут вдруг охра не в духе, а сурик пьян...

Зато убитая Треплевым чайка — настоящая, как в кино. А не из папье-маше, как обычно в театре...

И вода на сцене настоящая, как в кино. Мы, как уже сказано, ее не видим, но персонажи из-за кустов вылезают мокрые, отжимают белье (не снимая). Особенно глупо выглядит Треплев. Искупавшись в кальсонах, он потом скачет по сцене, пытаясь натянуть мокрые брюки. Как он намочил штаны — загадка.

Есть загадки поважнее.

— Мама, перемени мне повязку, — просит Треплев. Голова его забинтована после неудачной попытки самоубийства.

Аркадина разматывает бинт и начинает пристраивать свежий компрессик... Вот тут пришлось по-настоящему удивиться. Она прикладывает свежий компресс на затылок бедному мальчику. Это ж надо ухитриться. Заурядный Костя выстрелил бы себе в лоб, в рот, в висок. Но в затылок?! Даже непонятно, как он сам вывернул себе руку.

Быть может, это — современная трактовка?

В интервью, которое режиссер дал “МК” незадолго до премьеры, он сказал:

— Современная трактовка — это онанизм. Если волнует, значит, современно.

Для Михалкова-Кончаловского это, вероятно, очень важная мысль, ибо он дословно повторил ее через неделю в журнале “Ваш досуг”.

Тут еще одна трудная загадка. Кто учился в школе, тот знает: если две величины порознь равны третьей, то они равны между собой. Современная трактовка = онанизм. Волнует = современно. Отсюда: онанизм = волнует.

И ничего больше тут нет. Может, Кончаловский действительно так думает. Но это ошибка. Во-первых, онанизм — это не современно, это всегда, это явление наблюдалось даже в дотеатральные времена. Во-вторых, эта тема мало кого волнует.

Или он хотел сказать что-то другое, но не смог?

...Русский язык — точный и опасный. Он сам выявляет малейшую фальшь. Когда Тригорин расстается с уже соблазненной, но пока еще нетронутой Ниной, он назначает ей свидание:

— Остановитесь в “Славянском базаре”. Дайте мне тотчас же знать.

Он говорит отрывисто, спешит, их могут застать, услышать.

Тригорин в постановке Михалкова-Кончаловского говорит: “Остановитесь в “Славянском базаре”... Но так команду не дают. Правильное ударение: остановитесь — то есть снимите номер там, где мне будет удобно... А этот произносит “остановитесь” — то есть если остановитесь в “Славянском базаре”, то дайте, а если не там, то можете и не давать.

В обоих упомянутых интервью Михалков-Кончаловский говорит: “Вообще, часто Чехова ставят, будто он помер и можно делать с его пьесой все, что захочешь. И вообще, ставят не Чехова, а занимаются эксгумацией... прямо на останках, которые лежат во гробе”. Очень самокритично, хотя и не очень понятно.

Про кого он говорит, если не про себя? Чьи спектакли он видел и счел эксгумацией (выкапыванием трупа из земли)? На вопрос интервьюера о чужих спектаклях А.Михалков ответил:

— Я принципиально уходил с постановок.

Мы не беремся никого учить. Но если человек сообщает публике свои принципы, то допускает, что их будут обсуждать.

Уходить со спектакля? Да, если не можешь преодолеть отвращение. Или заболел, или... Но “уходить принципиально” — это что-то странное. Это демонстрация высокомерия, что ли?

Если речь о художественном принципе, то лучше бы совсем не ходить. А зайти и уйти... Зачем приходил?

...Но спектакль очень красивый, актеры хорошие (декорации, костюмы и музыку мы уже хвалили); публика ходить будет, и букеты будут — все будет как настоящее.