Я не знаю вообще, классик ли Андрей Битов. Зато не сомневаюсь нисколько, что он был отличным прозаиком, лучшим, безусловно, в Ленинграде, но и в Москве не слинял, хотя я больше любил Фазиля Искандера и Людмилу Петрушевскую. Битов жил на две русские столицы, но, даже перебравшись в Москву, остался до конца питерцем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Патриот своего города Городницкий остроумно окрестил своих земляков национальностью, воспользовавшись клишированным анкетно-паспортным совкизмом. Скорее все-таки порода, чем национальность, и Битов был из породистых питерцев — по жизни и в литературе: в отточенном стиле своей прозы, в медитативных сюжетах на фоне «умышленного города», в психике своих героев. Как и они, он был со своим подпольем, комплексами и самокопанием. Есть английская поговорка о том, что, копаясь в себе, можно вырыть пустоту. Это то, чего Андрей больше всего боялся. Помню, я его утешал, что это лучше, чем вырыть ход из своей камеры в соседнюю. И потом, добавил я, по пути в пустоту ты делаешь столько психологических открытий. Что я знаю точно, сам он человеком из подполья не был.

Мы с ним скорее приятельствовали, чем дружили, но потом оказались в одной писательской тургруппе по странам Бенилюкса. Вот там мы и сдружились поневоле и все эти десять дней были не разлей вода. Сблизило нас, конечно, и окружение — сплошные мастодонты из литературного генералитета Ленинграда. Но не только: Битов не переносил и боялся одиночества, был в тягость самому себе. Писал он тяжело, хотя написал много. «Я на каторге словес тихий каторжанин», — мог бы он сказать вослед другому ленинградцу Виктору Сосноре.

Там мы с Андреем признались друг другу, что перед поездкой нас таскали в гебуху на случай провокации, которой не случилось. Там же мне предложили следить за Андреем, а Андрею — за мной, как за неблагонадежными. Оба отказались. Я — под тем предлогом, что плачу деньги за путевку, чтобы отдыхать, а не работать. Андрей — что Соловьев еще тот живчик, за ним не уследить.

Старый как мир вопрос: отчего страдает Гамлет — от эпохи или от самого себя. Времена были вегетарианские, но невыносимые: цензура, слежка, прослушка, антисемитизм. Битов не мог напечатать свою лучшую, как он считал, книгу «Пушкинский дом». А когда роман наконец был издан в Москве спустя дюжину лет, после того как написан, из него вышел воздух, как из проколотой шины, он утратил свою новизну и харизму. Дорого яичко к Христову дню.

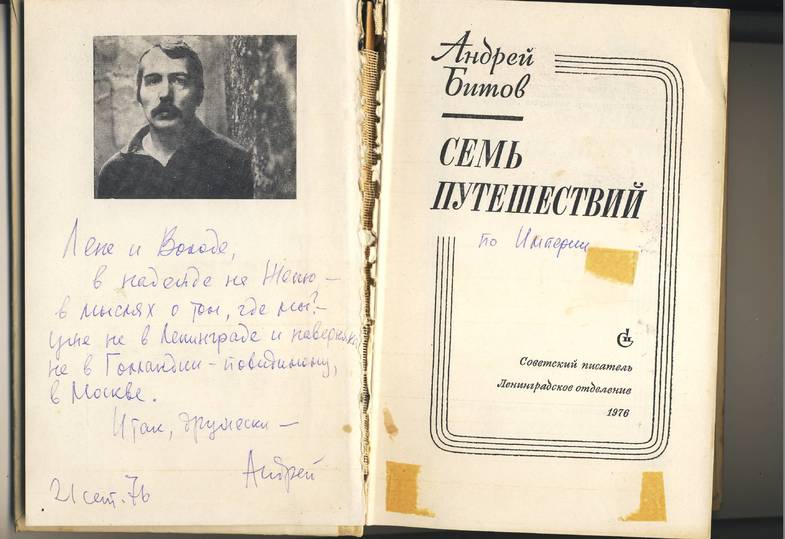

Когда я переехал из загебезированного Ленинграда в вольную, как мне казалось, столицу, Битов меня тепло встретил: «Теперь я не один!», — возил по Москве, приплелся ко мне на новую квартиру, выпили, языки развязались. Андрей мне показался каким-то растерянным, озабоченным. На книге «Семь путешествий» с добавлением от руки «по Империи» он сделал автограф, который подтвердил мои опасения: «Лене и Володе, в надежде на Женю — в мыслях о том, где мы? — уже не в Ленинграде и наверняка не в Голландии — по-видимому, в Москве. Итак, дружески — Андрей Битов».

Как литературный критик я много печатался в «Новом мире», «Юности», «Литературной газете», «Вопросах литературы». «Искусство кино» и других либеральных по тем временам изданиях. В том числе несколько статей об Андрее Битове. Но как многое не пригождалось, как многое не проходило, как многое было зарублено в самый последний момент, когда уже были вычитаны гранки. Нет худа без добра — именно тогда я переквалифицировался в прозаики и стал сочинять в стол до лучших времен, которых не дождался по нетерпению сердца. Одна из моих статей в тогдашней «Комсомольской правде» была в форме воображаемого разговора Владимира Соловьева с Андреем Битовым. Он отвечал критику цитатами из своих книг. Вот несколько реплик из того диалога:

«Владимир Соловьев: Поразительно, как рефлексия и автокомментарий сопровождают творческую драму: все знать про себя и быть беспомощным что-либо изменить. Писать повесть о том, почему ее писать не следует — и все-таки написать ее… Я понимаю, что подобный эксперимент мог возникнуть по контрасту с предыдущими вещами, как уход от их беспрерывного и мучительного автобиографизма. Герой «Сада» Алексей ловит себя на том, что смотрит иногда на любимую женщину словно бы со стороны. Как сам он реагирует на это «новое» свое зрение?

Андрей Битов: Алексею стало не по себе, даже страшновато, он не хотел так видеть… Это в первый раз случилось, что он посмотрел на Асю со стороны — и испугался, хотя так уж точно не сознавал: вдруг с этого раза начнется переключение — то так, то так. Может, оно и умнее, но от него исчезает счастье — это уже знание какое-то, не хотелось этого знания.

Владимир Соловьев: То, чего боится герой «Сада», подстерегает прозаика. Я не призываю к консервированию прежней непринужденности — дорога вспять заказана. Но ведь и «Уроки Армении» — уход от этой непосредственности, но уход высокорезультативный…

Андрей Битов: Я прожил в этой книге много дольше, чем в Армении, — и в этом ее содержание. Я прожил в Армении десять дней, а писал ее больше года. По сути, эта моя Армения написана о России».

То было время литературной миграции из России, и Анатолий Васильевич Эфрос однажды мне сказал: «Уехать легче, чем остаться». Между вынужденно отъезжающими и вынужденно остающимися возникали острые конфликты — назову хотя бы самые известные: Любимов — Эфрос, Войнович — Искандер, Бродский — Кушнер. Сюда, конечно, вклинивались и те, кто решился печатать за бугром зарубленные в России книги, и те, кто не шел на риск, типа Искандера или Анатолия Рыбакова. Вот тогда мы и схлестнулись с Битовым — незадолго до образования нами с Леной независимого информационного агентства «Соловьев-Клепикова-пресс». Случилось это на свадьбе Юза Алешковского, где я был свидетелем со стороны невесты, хотя приятельствовал с Юзом. Наверное, потому, что это я познакомил Юза с его будущей (второй) женой в Коктебеле, они быстро сошлись, и Ира подарила Юзу импортные джинсы, а мне шепнула с укором: «Мог бы иметь такие же». Понятно, я опешил. Но Ира вообще была девушка решительная, без тормозов, и что у нее на уме, думаю, было неизвестно ей самой, пока ее мысль не доходила до языка.

А тогда, на свадьбе Юза, Битов бросил под ноги Лены Клепиковой колоду карт, которую нервно тасовал в руках, и пошел выяснять отношения с ее мужем. А драчун он был еще тот, по Москве ходили легенды о его пьяных подвигах. Он успел сказать Лене — привожу, понятно, не дословно, — что она противопоставляет ему тех, кто решился, живя здесь, печататься там. Претензии были художественного порядка, вне политики. Это был, по-видимому, внутренний конфликт самого Битова — как у того же Искандера: и тот, и другой, глядя на открыто диссидентствующих или фрондирующих писателей, типа Войновича, Владимова, Копелева, Корнилова, Максимова, сильно комплексовали, тем более у каждого комплексанта было в письменном столе по непечатному роману. Нас с Андреем с трудом разняли под тем предлогом, что мы борцы разных весовых категорий. Уже живя в Америке, я сочинил повесть «Путешественник и его двойник», которую в конце 90-х серийно печатал шикарный «Королевский журнал», а потом она возглавила том моей путевой беллетристики «Как я умер». Андрей там легко узнаваем, хоть и без имени, и, может, даже главнее главного, то бишь авторского героя. Не один в один, конечно, но кому нужен его двойник? Битов достаточно самовыразился в своей прозе, а это взгляд изнутри и со стороны одновременно. Лот художества берет глубже, чем мемуар или даже документ.

Именно на гала-презентации «Королевского журнала» в российском консульстве в Нью-Йорке я и увидел Битова после перерыва длиною в жизнь. Памятуя о наших конфликтно-дружеских отношениях, я хотел было избегнуть встречи, но он ухватился за нас с Леной и уже не отпускал.

«Как там «Расстрел коммунаров»?» — спросил он. Я не сразу понял — вывезенный из России рыжий кот Вилли уже умер, и его образ постепенно вытеснялся другими нашими котами-«американами». А номер в исполнении Вилли в самом деле был коронный, и я его демонстрировал нашим гостям, включая Битова: приставлял бедного кота на задних лапах к стенке, и тот истошно вопил, благо голос был знатный. Да, так и называлось кошачье шоу: «Расстрел коммунаров на Пер-Лашез».

Что ж, глаз у Битова приметливый и память цепкая. Довлатов, правда, говорил мне, что там нас лучше помнят, чем мы их — здесь. Не знаю. Потом Битов по нескольку раз в день звонил из Йеля, где преподавал. Каждый звонок кончал одной и той же его фразой: «Запиши, я раньше умру». Так и оказалось.

Битов, когда наезжал в Америку, тесно якшался с русскими эмигрантами, давал для них творческие вечера и выступал на квартирниках у продвинутых русских. Диаспора платила ему той же монетой — не только звонкой. Здесь выходили его книги, которые не удостоились гутенберга на родине, в том числе полузапретный «Пушкинский дом». Вплоть до огромного альбома его фотографий: «Ну, это уже чересчур», — застыдился «живой классик». После горбачевско-ельцинской оттепели наступили более сложные для литературы времена, а Битов к тому же был председателем российского ПЕН-клуба. Вот когда ему приходилось выкручиваться — не позавидуешь. Прежде ему как-то удавалось изловчиться и пройти между струй дождя — не совсем то же, что выйти сухим из воды. Сейчас для этого требовалось не только мужество, но и хитрость. Во время российско-грузинской войны появилась его подпись в поддержку акции Кремля. Бедный Битов потом всем доказывал, что подпись была поставлена без его ведома. В аналогичной ситуации, во время крымского кризиса, Битов решил пойти на обгон и вместе с другими випами науки и культуры печатно выразил свое несогласие с политикой Кремля. Старый, больной человек, он снова вынужден был мучительно искать компромисс между собственным мнением и лояльностью властям предержащим.

Андрей Битов прожил трудную во всех отношениях жизнь. За триумфальным потемкинским фасадом обнаруживается трагическая изнанка как личного свойства, так и общественного. Мне бы не хотелось, чтобы об этом забывали, воздавая ему должное как прекрасному русскому писателю.