Алексей Писемский в романе «Тысяча душ» описывает сад, напоминавший густой зеленью и обилием деревьев лес: «Выход в сад был прямо из гостиной, с небольшого балкончика, от которого прямо начиналась густо разросшаяся липовая аллея, расходившаяся в широкую площадку, где посредине стояла полуразвалившаяся китайская беседка.

От этой беседки в различных расстояниях возвышались деревянные статуи олимпийских богов, какие, может быть, читателям случалось видать в некогда существовавшем саду Осташевского, который служил прототипом для многих помещичьих садов. Из числа этих олимпийских богов осталась Минерва без правой руки, Венера с отколотою половиной головы и ноги какого-то бога, а от прочих уцелели одни только пьедесталы. Все эти остатки богов и богинь были выкрашены яркими красками...»

Неизвестно, какой садовник разбил сад между Тверским бульваром и Большой Бронной улицей, простиравшийся от Малой Бронной до Богословского переулка. Неизвестно, какие скульпторы украсили аллеи фигурами олимпийских богов. Очевидно, то были настоящие художники, если их творения повлияли на многие помещичьи сады.

Однажды в сад Казимира Осташевского пришли дети в сопровождении гувернера. Явились они издалека, с Плющихи. Миновали пешком Арбат, Пречистенский и Никитский бульвары, прежде чем достигли цели. Биограф Толстого, со слов Льва Николаевича, записал сцену, ранившую детскую душу писателя: «Раз они пошли гулять по Москве с гувернером-немцем. Из детей были он, Лев Николаевич

Семья графа Николая Толстого впервые приехала в Москву в январе 1837 года и прожила в городе четыре года. Сыну Льву исполнилось тогда 9 лет. Значит, посещение сада произошло вскоре после вселения в особняк на Плющихе, 11, где сейчас отделение милиции. Продолжу цитирование: «Идя по Большой Бронной, они подошли к саду... Калитка не была заперта, и они вошли, сами, робея и не зная, что из этого выйдет. Сад показался им необыкновенной красоты. Там был пруд с лодками, флагами, цветы, мостики, дорожки, беседки и т.д.; они шли, как очарованные, по этому саду.

Их встретил какой-то господин, оказавшийся владельцем этого сада Асташевым. (Это неточность биографа. — Л.К.) Он любезно поздоровался с ними и пригласил их гулять, катал их на лодке и был так любезен, что им показалось, что они доставляют хозяину сада большое удовольствие своим присутствием.

Ободренные этим успехом, они решились через несколько дней опять посетить этот сад. Когда они вошли в калитку, их остановил старик и спросил, кого им угодно. Они назвали свою фамилию и просили доложить хозяину. Юзеньки с ними не было. Старик принес ответ, что этот сад частного лица и посторонней публике вход запрещен. Они удалились с грустью и зародившимся в их душах недоумением, почему хорошенькое личико их подруги может иметь такое сильное влияние на отношение к ним посторонних людей».

На этот детский вопрос, кажется, до сих пор нет вразумительного ответа...

Другой известный писатель XIX века, автор книги «Москва и москвичи» Михаил Загоскин, насчитал в городе шесть садов, открытых для публики, общедоступных. Из них пять до наших дней сохранились. Где они?

Самый старый и действующий Ботанический сад заложен Петром I в Мещанской слободе, на Первой Мещанской улице, то есть на проспекте Мира.

Помянутый «Кремлевский сад» — очевидно, Александровский сад у стен Кремля.

На месте старинный Нескучный сад, как и тот сад, что в Лефортове.

В былом саду на Пресненских прудах — Московский зоопарк.

Шестой, исчезнувший, сад — майора Осташевского. Трудно вообразить, войдя в ворота дома 17, где стоят пронумерованные безлюдные и безобразные строения, что именно на этом пространстве существовал зеркальный пруд. Неужели здесь прогуливались хорошо одетые люди, приходившие и приезжавшие издалека? В это можно было бы не поверить, если бы в «Записках Богдана Ильича Бельского, издаваемых М.Н.Загоскиным» не был описан детально «затейливый сад»: «Он невелик, это правда, но сколько в нем необычайных и особенного рода красот! Какое дивное смешение истины с обманом! Вы идете по крытой аллее, в конце ее стоит огромный солдат во всей форме. Не бойтесь — он алебастровый. Вот вы на небольшой лужайке, посреди оранжерейных цветов лежит корова... Какая неосторожность! Она глиняная.

Вот китайский домик, греческий храм, китайская башня, крестьянская изба, вот гуси и павлины, вот живая горная коза, вот деревянный русский баран, вот пруд, мостики, плоты, шлюпки и даже военный корабль. Одним словом, на каждом шагу встречаете что-нибудь неожиданное и новое, и все это, если не ошибаюсь, на одной десятине земли. Этот сад можно также причислить к разряду публичных садов, потому что благодаря радушному хозяину открыт для всех, желающих полюбоваться его затейливому разнообразию». Но, как мы знаем, радушие проявлялось не всегда.

В книжке В.А.Никольского «Старая Москва», изданной Брокгаузом и Ефроном в 1924 году, несколько строк дополняют описание классиков: «В саду были и гроты, и фонтаны, и лабиринты, и этнографические статуи. В

Усадьбой на Тверском бульваре, 17, после майора Осташевского и генерала Лукаша владела Варвара Петровна, вдова полковника Крекшина, носившая двойную фамилию Пуколова-Крекшина. В книгу Михаила Пыляева «Замечательные чудаки и оригиналы» эта дама не попала, но в памяти современников ее чудаковатый образ сохранился.

В известных мемуарах Филиппа Вигеля она награждается неоднозначными эпитетами: «полненькая, кругленькая, беленькая бесстыдница». В молодую жену полковника Крекшина влюбился фаворит царя Александра I генерал от артиллерии граф Алексей Аракчеев и свой роман ни от кого не скрывал.

Как пишет в наши дни пушкинист, интересующийся не духовной, а плотской жизнью поэта и его современников: «Граф Аракчеев абонирует тело Варвары Петровны Пуколовой на бессрочное время у ее мужа, но делит ложе с полковником Крекшиным».

Однажды в Петербурге, проиграв в забытой ныне игре под французским названием а discretion, где проигравший выполняет любое желание партнера, граф вынес любовницу в приемную на плечах в одной батистовой рубашке. В таком виде эта пара предстала перед просителями, смиренно ждавшими аудиенции у всесильного графа.

Флигель усадьбы Осташевского, выходивший на бульвар, Варвара Петровна велела снести и на его месте построила дом, точно такой, в каком жила в молодости в Париже. Ни рисунков, ни фотографий того здания не сохранилось. Сама хозяйка в нем не обитала, жила в своем доме на Поварской улице. Там вела странный образ жизни, ночью никогда не спала, коротала время за игрой в карты.

Согласно московскому преданию, попавшему в помянутую книжку «Старая Москва», Варвара Петровна «всю ночь играла в преферанс с друзьями и прихлебателями. Один из них — Бочечкаров — обязан был в зимнее время исполнять роль грелки для постели Крекшиной и спал на ней поверх одеяла, пока не наступало утро и барыня не сгоняла его с постели, чтобы лечь спать». Так коротала время до рассвета, уверовав в предсказание французской гадалки Марии Ленорман. Ее хорошо знали все русские, бывавшие в Париже.

Дочь богатого мануфактуриста с детства прославилась предсказаниями. Королеве Марии Антуанетте напророчила до революции: «Вам, ваше величество, осталось жить несколько лет...».

Салон Ленорман в Париже пользовался известностью. В нем побывали не пренебрегавшие гаданиями вожди французской революции Марат, Сен-Жюст и Робеспьер. Всем им она не побоялась сказать горькую правду, вскоре сбывшуюся. Марата заколола кинжалом Шарлотта Корде. Отрубили на гильотине головы Сен-Жюсту и Робеспьеру.

Ленорман предсказала корону Жозефине Богарнэ: «Я вижу королевскую лилию, вы станете императрицей, мадам, но мужчина, благодаря которому вы взойдете на престол, предаст вас...». Наполеон и Жозефина ей не поверили. Но, как известно, все так и случилось. Став императором, Наполеон вышлет надоевшую подругу жены, объявив шарлатанкой, из Франции. Расторгнет брак с любимой Жозефиной, не давшей наследника престола. В изгнании написала Ленорман «Пророческие воспоминания одной сивиллы о причинах ее ареста», где предсказала падение Наполеона и возврат Бурбонов.

В Париже встречался с Марией Ленорман император Александр I.

Могла ли Варвара Петровна, зная, что говорят о Ленорман, не поверить в пророчество такой ясновидящей? А нагадала она, что умрет русская дама ночью в своей постели, поэтому уверовавшая стала спать днем.

Верхнюю часть дома Пуколова-Крекшина сдавала под квартиры. Бельэтаж с залом служил местом собраний и выставок. В нем впервые в Москве предстала картина Константина Флавицкого «Княжна Тараканова», написанная художником в 33 года.

Русская красавица во времена Екатерины II выдавала себя во дворах Европы за дочь Елизаветы Петровны. Что давало ей права на царский престол, так пострадавший от самозванцев от Лжедмитрия I до Пугачева. Граф Орлов заманил Тараканову на корабль русской эскадры и, как только она ступила на борт, поднял паруса. Княжна изображена на картине гибнущей от катастрофического наводнения в камере Петропавловской крепости.

Хотя на самом деле до наводнения Тараканова не дожила. Спустя полгода после заключения в каземате крепости она заболела и умерла от скоротечной чахотки. Даже на смертном одре самозванка не раскрыла священнику тайну своего происхождения.

Увидеть картину хотел каждый, кто считал себя причастным к искусству.

За исполнение «Княжны Таракановой» Флавицкий получил признание публики и товарищей по цеху. Ему предложили должность профессора Петербургской академии художеств. Но вскоре на пике популярности мастер умер от той же неизлечимой болезни, что и княжна Тараканова. Картину купил Павел Михайлович Третьяков и выставил в галерее, где по сей день в зале перед «Княжной Таракановой» место не пустует.

Снимал бельэтаж дома Артистический кружок, основанный Одоевским, Островским и Рубинштейном, музыковедом, драматургом и пианистом, кумиром публики и женщин. Все трое обладали даром общественного служения. Владимир Одоевский основал первый в России философский кружок «Общество любомудров», Александр Островский создал Общество русских драматических писателей, а Николай Рубинштейн — Московскую консерваторию.

Дружный смех в театральном зале всегда вызывает реплика актера Шмаги в пьесе «Без вины виноватые»: «Мы — артисты, наше место в буфете...». Но Островскому было не до смеха, он страдал, что в трактирах и ресторанах купцы спаивали популярных актеров, поднося им со всех сторон выпивку. «Так погибли лучшие наши драматические таланты», — сокрушался драматург. В их число попал не только воображаемый Шмага, но и трагик Мочалов, гениально сыгравший Гамлета, чем вызвал восторг Белинского, написавшего статью «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета».

В Артистическом кружке Островский видел противоядие, панацею от пьянства и разгула. Надеялся, что артист будет «постоянно в хорошем обществе и вследствие того приучается к порядочности в одежде и манерах, здесь, в виду почетных семейств и под надзором уважаемых личностей, для него невозможны излишества, здесь он сводит хорошие знакомства и получает доступ в семейные дома людей образованных».

Личности действительно первостепенные посещали Артистический кружок. В нем собирались известные писатели, артисты и молодые таланты. То был единственный в Москве клуб, куда допускались женщины. На литературных вечерах стихи читали Фет и Майков. В камерных концертах выступали Чайковский и Рубинштейн. Свои сочинения читали граф Соллогуб и Писемский. На «семейно-драматических вечерах» выступали артисты Малого театра.

В кружке разрешалась игра в карты. Артист Константин де Лазари описал, как однажды Островский и актер Пров Садовский, играя с ним и Чайковским, «пускались на всякие хитрости», чтобы проиграть, но им это не всегда удавалось«. Тогда малоимущие, актер и композитор, «который по рассеянности плохо играл», выложили на стол «все наши денежки и сидим себе, с нас как с гуся вода, довольные, веселые... А они нет! Им неловко... Островский выиграл три рубля, а Садовский два».

Уговорить проигравших артистов не платить карточный долг не удалось. И все пошли по предложению Островского в ресторан угощать «обоих ужином и даже шампанским потчевать».

В

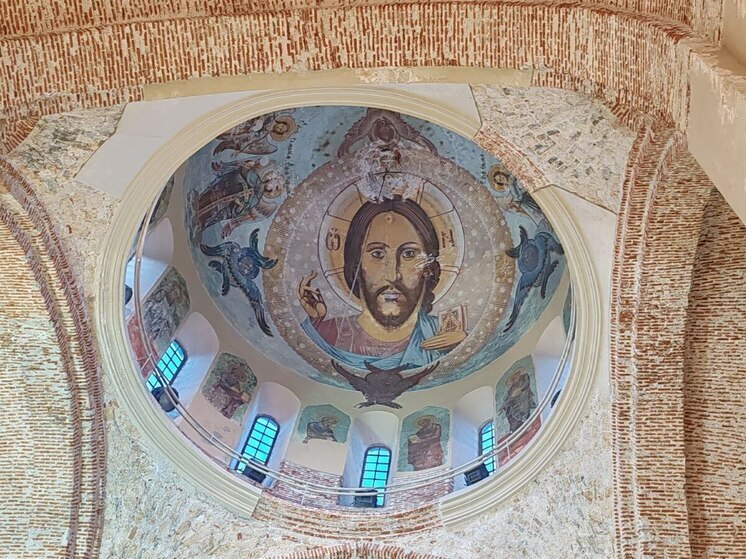

Синагогу построил в 1886 году архитектор Михаил Чичагов в мавританском стиле. Невысокое здание, украшенное арабским орнаментом, завершал купол, напоминающий шлем воина с шестиконечной звездой Давида. Тайный подземный ход вел в укрытие, где евреи могли укрыться в случае погрома. Такой случай в царской Москве никогда не представился.

Синагогу советская власть закрыла в 1939 году. Раввина Гуртенберга арестовала и расстреляла заодно с православными священниками. Обезображенное здание вернули верующим в 1991 году. Его реставрировали, но мавританский фасад прикрыли современной прозрачной стеной из тонированного стекла.

С тех пор синагога пережила несколько покушений.

Один наследник погромщиков бросил зажигательную бомбу в комнату раввина, и возник пожар.

Другой преступник в день предстоящего детского праздника в синагоге заложил взрывное устройство — один килограмм в тротиловом эквиваленте. Бомбу обнаружил сын раввина. Когда ее обезвредили саперы, взрывной волной выбило стекла в близстоящих домах.

Третий неустановленный преступник положил бомбу на тротуар у входа в синагогу и поджег фитиль. Случайный прохожий выдернул шнур.

Четвертый террорист ворвался с ножом в здание 8 января 2006 года и ранил восьмерых прихожан.

Неисповедимы дела твои, Господи!