В генеральском доме на Сивцевом Вражке, 9, Василий Филиппович Маргелов поселился, будучи командующим ВДВ СССР. Бронзовый памятник десантнику №1, чье имя каждое утро поминают в Псковской дивизии, установлен над берегом Днепра. Там, в Екатеринославе, появился на свет легендарный генерал. На его сайте в Интернете узнал: “Отец — рабочий–металлург”. После Первой мировой и Гражданской войн кавалер двух Георгиевских крестов “вернулся домой, где сначала работал на своей земле, уходя зимами на приработки”.

В одну из таких зим на приработках в “городе чугуна, стали, проката” у богатыря, гнувшего рукой подковы, родился сын. В год коллективизации Филипп Маркелов вступил в колхоз “Парижская коммуна”. Из него вырвался на лесопильный завод. Потом поступил работать в леспромхоз, остался, очевидно, без своей земли.

Трудовая жизнь началась у Василия с черной работы, которой пришлось заниматься после церковно-приходской школы. По стопам отца пошел в леспромхоз. Летом объезжал участок верхом, зимой часами обходил на лыжах. Во вверенном ему лесу вывелись браконьеры. Путевка комсомола в военную школу стала путевкой в большую жизнь. Партийный билет по ошибке писаря курсант получил на фамилию Маргелов.

В Финскую войну его батальон в тылу врага захватил офицеров генерального штаба Швеции. За пленение военных нейтральной державы славы не снискал. Волею случая перед большой войной командовал 15-м Отдельным дисциплинарным батальоном. Комбату проштрафившаяся вольница беспрекословно подчинялась.

По другому стечению обстоятельств, будучи майором пехоты, возглавил Особый лыжный полк, сформированный из моряков Балтики. С первого обращения к строю: “Здорово, клешники!” — моряки признали пехотинца. В знак особого уважения обращались к нему: “Товарищ капитан третьего ранга”. Не упускал Маргелов из поля зрения 15-й батальон и, став командиром полка, добился перевода под свое начало бывших штрафников, искупивших вину кровью, готовых идти за ним в огонь и воду.

Звездным стал для полковника Маргелова 1944 год. Тогда ему присвоили и чин генерал-майора, и звание Героя Советского Союза. Золотую Звезду, как выразился его сослуживец, получил “за личную храбрость на войне, дерзкие и смелые подвиги, а не за героизм своих подчиненных”.

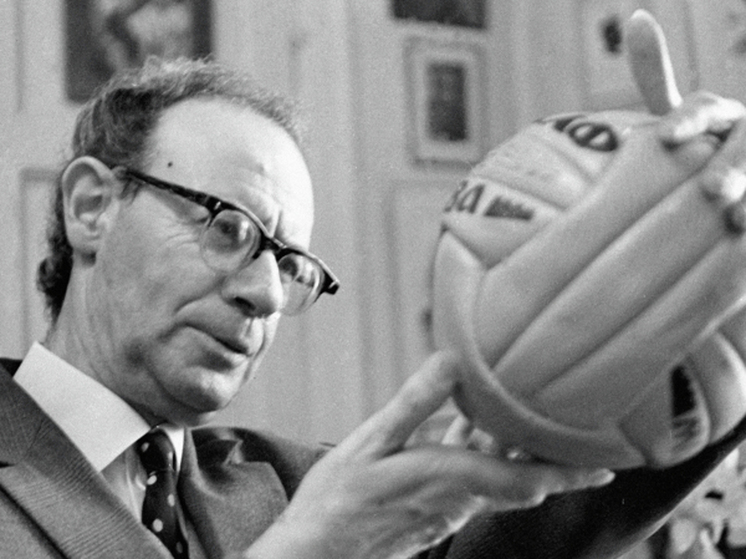

Десантником генерал стал в сорок лет. После первого приземления ходил на костылях. Прыгал с парашютом в должности командира дивизии, корпуса, командующего войсками ВДВ, до тех пор пока министр обороны не запретил ему десантирование. Одаренный силой и красотой, командующий ВДВ желал, чтобы каждый десантник вызывал восхищение прохожих, чтобы женщины, глядя на них, “если не отдавались им, то хотя бы думали об этом”. Дерзость штрафников, отвагу морской пехоты и тельняшки, наводившие ужас на врага, Маргелов привил крылатой пехоте. Согласно легенде, когда из милиции однажды ему доложили, что задержали двух пьяных десантников, генерал ответил: “Это не мои десантники”. А когда, протрезвев, задержанные молодцы разнесли дежурную часть милиции и ушли через разбитое окно, генерал с удовлетворением признал: “Да, это мои десантники”. По его наставлениям, любую боевую задачу следовало выполнить в считанные минуты.

От Маргелова рождались только сыновья, у него их четверо. Родственных чувств командующему хватало на всех десантников. Их звали “войсками дяди Васи”.

В “райскую группу” Министерства обороны на Арбатской площади Маргелов попал, когда ему пошел восьмой десяток. Умер Василий Филиппович за год до развала СССР.

В крестьянской избе, подобно многим жильцам дома, родился генерал-лейтенант Павел Жилин. Его малая родина — село Воробьевка Воронежской области. В отличие от других генералов пошел на войну рядовым. Защищал Москву, отличился при освобождении Вязьмы, за что стал почетным гражданином города. Заслужил три боевых ордена Красной Звезды. Войну закончил офицером. А после учебы в Военной академии имени Фрунзе получил назначение в Генеральный штаб. Тогда его снова возглавил маршал Василевский. При первой встрече в 1966-м (она случилась на Сивцевом Вражке) маршал рассказал мне, как в Генштаб нагрянули при нем некие уполномоченные. Без его согласия заполнили мешки документами времен войны и увезли архив в неизвестном направлении.

Спустя четверть века в “Красной звезде” генерал армии Гареев, заместитель начальника Генерального штаба, признал, что архивы Ставки Верховного Главнокомандования “находятся неизвестно где”. Судя по этому свидетельству, не имел доступа к самым важным документам 1941—1945 годов, руководив много лет Институтом военной истории, и генерал-лейтенант “Павел Андреевич Жилин — доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, лауреат Сталинской премии, заместитель академика-секретаря отделения истории АН СССР, вице-президент Международного комитета истории Второй мировой войны и пр., и пр.”. Мог ли он и его подчиненные, не располагая утаенным архивом Ставки, написать правду о катастрофах “непобедимой и легендарной” Красной армии, колоссальных потерях в начале войны, причинах поражений и отступления до Москвы и Волги?

Закавыченные и выделенные мною слова взяты из книги “Самоубийство” известного публициста Суворова (Резуна), бывшего офицера ГРУ, перебежавшего на Запад. Там он занялся военной историей. По его словам, “происходил товарищ Жилин, как и все наши официальные историки, из рядов марксистско-ленинских идеологов, был проректором Академии общественных наук при ЦК КПСС и преподавал в Военно-политической академии имени Ленина. Вот оттуда его и двинули на должность начальника Института военной истории”. Все помянутые им гражданские должности генерала, звания, награды — называются точно. Не помянута Ленинская премия.

За что такое высокое положение и почести? Не только за научные труды об истории Отечественной войны 1812 года. Профессор Жилин писал о пережитой войне, он, в сущности, был главным редактором всех фундаментальных изданий, изданных в Советском Союзе, включая “Историю Второй мировой войны” в 12 томах. По словам Суворова, “все двенадцать томов можно выразить тремя словами… войну выиграл Брежнев. О том, что это за версия войны, вам судить: во всех двенадцати томах ничего не говорится о расстрелах советских командиров накануне войны”. От себя добавлю: ничего нет о мясорубке, перемоловшей маршалов и генералов Красной армии и в энциклопедии “Великая Отечественная война 1941—1945 гг.”, подготовленной Институтом военной истории под началом генерал-лейтенанта. Под редакцией Жилина перевели дневник начальника генерального штаба сухопутных войск Германии генерала Гальдера, по словам Суворова, “с определенными перекосами. А вице-президент Международного комитета истории Второй мировой войны генерал-лейтенант П.А.Жилин торговал совестью, как семечками, и подписывал всякую чушь, которой в оригинале нет”.

С побежденным начальником генерального штаба не миндальничали. Не церемонились и с победителем. Из текста моей беседы с маршалом Василевским о Сталинградской битве выбрасывали одни утверждения бывшего начальника Генерального штаба Красной армии и вписывали другие. Не спрашивая разрешения у полководца. Жилин встречался с маршалом Жуковым, фотографировался рядом с ним. Но и с мемуарами Жукова поступали так же, как с мемуарами Гальдера.

Живо написанные книги Суворова о минувшей войне, несмотря на резкую и справедливую критику специалистов, заполняют полки магазинов Москвы, сайты Интернета. Их читают потомки 27 миллионов погибших в страшной войне. В чем секрет популярности? В том, что в свое время генерал Жилин и служившие под его началом военные историки замалчивали истину, не ответили на жгучие вопросы, на которые первым дал свои тенденциозные ответы бывший офицер военной разведки.

Своим считали генералы соседа — капитана запаса Евгения Вучетича. В голодные годы детства он “лепил из хлеба разные фигурки”, за что, как писал один из его друзей, “не однажды получал тумаки от родителей”. Сын черногорца и француженки с королевской фамилией Стюарт родился, как Маргелов, в Екатеринославе. Учился в Ленинградском институте пролетарского изобразительного искусства, когда классика “сбрасывалась с корабля современности”, античные копии разбивались. Их место в классах занимали разные механизмы. Вучетич хотел быть таким, как Микеланджело.

Его заметил бывший член упраздненной Императорской Академии художеств Владимир Щуко, строивший в Ростове крупный драматический театр, признанный шедевром советской архитектуры. Начинающему художнику мэтр доверил выполнить горельеф на фасаде, ставший его визитной карточкой в искусстве. Конная статуя наркома обороны Ворошилова обратила на скульптора внимание позировавшего всадника и его всемогущего друга — Сталина.

Подобно Жилину, Вучетич ушел на фронт рядовым, выдвинулся. В боях командовал ротой. После тяжелого ранения и контузии поступил в студию военных художников, где началось его стремительное возвышение. После падения Берлина Ворошилов, ведавший проектом мемориала павшим, хотел, чтобы над курганом братской могилы возвышалась фигура Сталина. Никогда не споривший с начальством Вучетич выполнил пожелание. Но стремился создать не фигуру вождя, хорошо ему знакомую с довоенных лет. От друга Василия Ивановича Чуйкова, генерала, бравшего Берлин, он узнал историю о том, как во время боя наш солдат добрался до подвала разрушенного дома, откуда доносился крик ребенка, и спас его, прикрывая от пуль своим телом. Этот сюжет навеял образ русского солдата, который одной рукой держит автомат, а другой прижимает к груди немецкую девочку. (Спасителю-сержанту, сибиряку Николаю Масалову, установлена мемориальная доска на мосту Потсдамер-брюке, у которого все произошло.) Позировал художнику другой молодой красивый солдат.

В Кремль привез Вучетич две модели. Одна — открытая для обозрения — представляла Сталина, как того хотел Ворошилов. Другая модель скрывалась под платком. По рассказу художника, записанному родственником Сталина, тот долго молча рассматривал себя, а потом, обращаясь к автору, сказал:

— Послушайте, Вучетич, вам не надоел вот этот, с усами? Заметив укрытую модель, спросил: — А это что у вас? — Тоже модель… — Тоже, да не то же… — Солдата с девочкой мы и поставим. Только автомат уберите. Тут нужен символ. Вложите ему в руки меч! Пусть все знают: плохо будет тому, кто вынудит нашего солдата снова поднять меч.

По другой версии, не Сталин, а Вучетич придумал меч. Ворошилову эта деталь не понравилась. “Солдат с мечом — это же анахронизм. Разве мы мечами победили? У нас были танки, самолеты, артиллерия. А тут какой-то допотопный меч”. После такой отповеди якобы Вучетич послал фотографию модели Сталину, и судьба монумента была решена. Меч трижды фигурирует в композициях Вучетича. “Родина-мать” в знак триумфа возносит меч над Мамаевым курганом Сталинградской битвы. В Нью-Йорк в годы “борьбы за мир” в дар ООН Москва отправила изваяние “Перекуем мечи на орала”, эта композиция выставлена и в Третьяковской галерее.

Вучетич, как все скульпторы, хотел ваять обнаженных красивых женщин. Но в этом удовольствии себе отказывал. “Не имею права. Я должен в каждой вещи своей нести идею. Быть солдатом”. Любовницу, с которой тайно встречался в московских гостиницах, увековечил. Не обнаженной, в образе “Партизанки”, за которую получил Гран-при в Париже. Эта натурщица родила ему дочь. Двух сыновей родила жена, трех внебрачных детей — любимые женщины. Всех признал, всем помогал.

Его друзей поражали жизнелюбие, неутомимость, титаническая работоспособность и необыкновенная производительность. Курортов и отпусков не признавал. Спал мало, часов по пять. Отдыхал, рисуя портреты. Ему позировали самые знаменитые военачальники, включая маршала Жукова. Одни искусствоведы Вучетича признают творцом стиля социалистического реализма, “ярким образцом подлинной партийности и гражданственности”. Другие упрекают, что его произведения “близки по духу немецкой пластике Третьего рейха”. Бесспорен талант от Бога, тяготение к крупным масштабам. На фигуру Сталина пошло 33 тонны меди. Она возвышалась над Волго-Донским каналом и свергнута была при власти Хрущева. Ее место заняла статуя Ленина, занесенная за размеры в Книгу рекордов Гиннесса. На 52 метра над Мамаевым курганом возвышается “Родина-мать”.

Положение главного монументалиста СССР Вучетич сохранял и при Хрущеве, и при Брежневе. В те годы ваял вождей СССР и компартий мира, передовиков труда, друзей-художников, архитектора Щуко, которому обязан был вхождением в узкий круг избранных. Вместо красавицы отлил в бронзе голову птичницы Севастьяновой. Вырубил в граните бюст сталевара Серикова. Писал целинников, героев войны, где чуть не погиб, попав с армией Власова в окружение, откуда раненого спасли на самолете.

Вучетич купался в славе и деньгах, щедро угощал гостей у себя в двухэтажном доме на Соломенной сторожке — с зимним садом, птичьим вольером в “большой столовой”. Ради удовольствия ходил на Птичий рынок. Любил кутить. Расплачивался за всех в ресторане. Вызывал лютую зависть собратьев по искусству. Открывал двери самых высоких кабинетов. Дружил с известными артистами, литераторами. Лучше многих его знал журналист и писатель Иван Шевцов, бывший командир пограничной заставы: “Я восхищался им, его вулканической энергией, целеустремленностью, острым энциклопедическим умом, любознательностью, неистощимой фантазией, жадным трудолюбием”.

Потом этот друг заметил, что в нем “жил эрудированный интеллигент и раздражительный хулиган”, способный затеять драку с художником из-за места на выставке. А на руинах дружбы Вучетич казался ему не современным Микеланджело, а “беспринципным делягой, мораль которого мне претила”. Такой вывод последовал у моралиста после выхода его скандального романа с названием “Тля”, отвергнутого Вучетичем за юдофобский дух. Друг подозревал, что и мать художника “сионистка”. По его признанию, “Тля” стала “черной кошкой”, которая пробежала между нами, расколов сосуд многолетней дружбы”.

Вучетича, носившего вместо галстука буржуазную бабочку, я видел и слышал на Чистых прудах, в “Московской правде”. Подписав номер, мой редактор угощал его коньяком из сейфа, а гость мастерски рассказывал анекдоты, вспоминал тех, кого лепил и рисовал. Беседы с коньяком, как пишут, случались у него и со Сталиным. Однажды, расслабившись, Евгений Викторович, философствуя, поинтересовался у стареющего вождя: “Товарищ Сталин, что такое старость?”. Мнительный Сталин, заподозрив недоброе, пришел в ярость. Но, подавив приступ гнева, тихо сказал: “Молодой человек, вы плохо воспитаны”. Ушел в другую комнату, захлопнув за собой дверь. Но вскоре вернулся и сформулировал ответ, изумивший художника: “Старость — это потеря чувства реальности”. Это чувство Вучетич никогда не терял. Потому получил пять Сталинских премий, звание Героя Социалистического Труда. И одну Ленинскую премию. Больше по ее уставу не полагалось.

В Москве мало Вучетича. В Киеве — на пьедестале генерал Ватутин, попавший в засаду украинских бандитов. В Вязьме — генерал Ефремов. В Великих Луках — Александр Матросов. В августе 1991 года статуе Дзержинского на Лубянской площади, ценимой знатоками, толпа народа вынесла приговор. Фигура томится “в заключении” за оградой на Крымской набережной вместе с низвергнутыми былыми кумирами.

Вучетич предложил установить памятник в честь Победы на Поклонной горе. Звал молодого Церетели помощником. Бывал в его мастерской на Тверском бульваре. Судьба распорядилась так, что на Поклонной горе высится обелиск Победы высотой 141,8 метра неповторимого Зураба.

В одном переулке с Вучетичем жили маршалы Василевский, Баграмян и другие полководцы минувшей войны. О них расскажу в следующем номере “МК”...