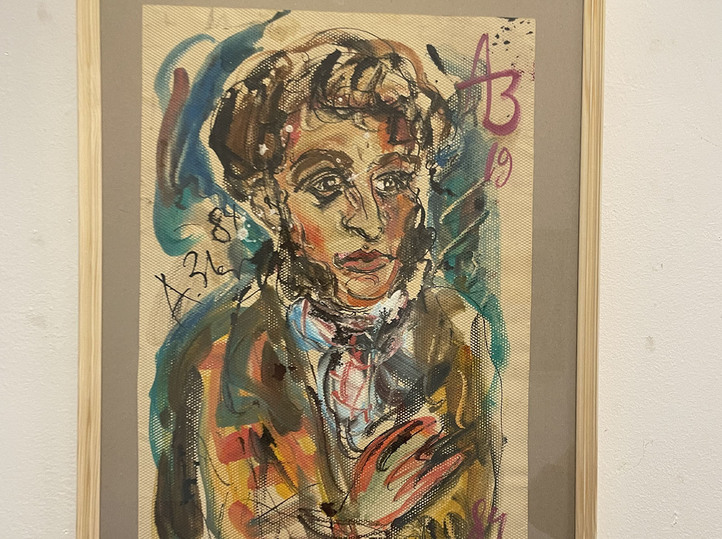

«АЗ» — размашистую подпись Анатолия Зверева сложно спутать с чьей-то еще. В Доме творчества Московского союза художников все 40 рисунков, сделанных на обоях и оберточной бумаге, с автографом художника, которого называли «русский Ван Гог» или «советский Поллок». Однако на афише значится имя другого мастера — Игоря Майорова. Стиль портретов и натюрмортов выдает другую руку, о чем свидетельствует подзаголовок проекта: «Слишком ярко для Зверева». Действительно, в этих образах намного больше цвета и солнечного настроения, чем в работах московского мастера, написанных так же бодро, но с трагической ноткой в каждом штрихе. В чем секрет?

— Подпись подлинная! — говорит один из кураторов выставки Ирина Дудина. — Она действительно принадлежит руке Анатолия Зверева. Дело в том, что в 1970-е и особенно в 1980-е годы у него уже было столько заказов, что он не успевал выполнять. Поэтому если приезжал в Петербург, то задействовал у своего ученика Майорова десяток-другой работ, а потом одним махом подписывал. В Японии ученик художника должен был ставить подпись учителя первые три-четыре года, а Майоров был начитанным человеком и увлекался Востоком. Игорь подходил к задаче с позиции японцев.

Между двумя художниками из разных городов 15 лет разницы. Но их судьбы во многом похожи. Оба самоучки, которым повезло с наставниками. Анатолию Звереву подфартило со школьным учителем — им оказался Николай Синицын, ученик амазонки русского авангарда Анны Лебедевой-Остроуховой, первой женщины-академика. После школы он поступил в художественное училище 1905 года, но был отчислен за неопрятный вид. Игорь Майоров тоже открыл в себе дар художника в раннем возрасте. В 10 лет он получил Гран-при на престижном конкурсе детских рисунков, проходившем в 1957 году в Индии в рамках фестиваля молодежи и студентов, и был зачислен в знаменитую Центральную художественную школу имени Иогансона при Академии художеств, куда принимали только одаренных детей. После окончания Майоров пошел в Художественное училище имени Серова (ныне училище носит имя Рериха). Среди его педагогов оказалась Марина Тиме, племянница поэта Александра Блока, которую называли наследницей русского модернизма, она разглядела дар юного художника. Но завершить академическое образование не удалось. Игорь попал в тюрьму. Взял на себя вину младшего брата Сергея, который неудачно «пошалил» — выколол глаза на портрете Ленина и пририсовал ему чапаевские усы. Загремел на несколько лет — в исправительную колонию в поселке Металлострой. Там Игорь подружился с художником-самоучкой Владимиром Артемьевым, который обучил его мастерству чеканки, пользовавшемуся массовой популярностью в Стране Советов в 1960-х. После тюрьмы Майоров стал востребованным чеканщиком — работал он с ювелирной точностью. Мог создать огромное панно за считаные дни. Но что-то мешало вновь начать писать красками и кистями. А потом познакомился со Зверевым — и как прорвало.

— Артемьев устроил у себя дома на Гатчинской, 27, мастерскую, они вместе с Майоровым занимались чеканками, — рассказывает друг и ученик Майорова Роберт Габитов. — Зверев тоже хорошо знал Артемьева и нередко останавливался у него, когда бывал в Питере. Там-то они с Майоровым и познакомились. Звереву очень понравилась богемная атмосфера мастерской, и он решил учиться у Игоря искусству чеканки, но не преуспел. Зато Майор словно заново открыл в себе художника. Расписался.

Хотя характер московского балагура и тут проявился. Однажды Зверев пришел к Артемьеву с девушкой — из тех, что Майоров писал в своей серии «Ночные бабочки Петербурга». Только в отличие от изображений романтика-петербуржца эта «ночная бабочка» была в приличной кондиции, в такой же стадии опьянения был и ее спутник Анатолий Зверев. «Слово за слово, пьянка кончилась дракой», — рассказывает Габитов. После той потасовки, кончившейся в милиции, московский художник какое-то время не бывал у Артемьева, но в 1980-х снова начал наведываться. Такие истории он быстро забывал, ведь случались они с ним регулярно. И одна из самых ожесточенных произошла здесь — в Тарусе.

Однажды Анатолий Зверев чуть не погиб на берегу Оки. Летом 1963 года он приехал сюда вместе с Александром Харитоновым и Дмитрием Плавинским, который почти купил тут дом. Там он работал стремительно, позже Плавинский вспоминал: «Вооружившись бритвенным помазком, столовым ножом, гуашью и акварелью, он бросался на лист бумаги с пол-литровой банкой, обливал бумагу, пол, стулья грязной водой, швырял в лужу банки гуаши, размазывал тряпкой, а то и ботинками весь этот цветовой кошмар, шлепал по нему помазком, проводил ножом две-три линии, и на глазах возникал душистый букет сирени или церковь, или лицо старухи, мелькнувшее за окном». Вечерами художники гуляли по берегам Оки. Как-то они стояли на холме, и вдруг кто-то сильно толкнул Плавинского в спину. В итоге между художниками и двумя «местными пижонами» завязалась нешуточная драка, в результате которой Звереву пробили голову. «Позже, в Склифе, рентген выявил три открытых перелома левой руки и вывих плечевого сустава», — вспоминал Плавинский. Рабочую правую удалось сберечь, потому что Зверев спрятал ее за спину во время потасовки.

Игорь Майоров тоже бывал в Тарусе, но многим позже. Его жена Людмила Тройникова была учительницей русского языка и литературы, а сам Майоров был книгочей и поэт, так что «русский Барбизон» притягивал его своей творческой атмосферой. Неслучайно на акварелях Майорова появились многие тарусские герои, среди которых Марина Цветаева и Константин Паустовский. Эти портреты останутся тут — один в Музее Цветаевой, другой — в Музее Паустовского.

— Майоров любил Цветаеву, Ахматову и Окуджаву. Особенно Анну Андреевну — Игорь сделал много ее портретов. К тому же он дружил с сыном Ахматовой Львом Гумилевым. Игорю нравилось слушать его лекции по этногенезу в Петербургском университете, но Гумилев писал и отличные стихи, как и Майоров, поэтому они и сошлись. В каком-то смысле он его ученик, — вспоминает Габитов.

Пушкин, Есенин, Гоголь, Ахматова — поэзия на этой детективной выставке оживает в лицах. Есть тут и воздушные пейзажи с церквями, и умилительные котики с собачками, и популярные герои кинематографа вроде Чаплина. Несмотря на зверевскую экспрессию, на летящую кисть, ясно, что это другой художник, который вряд ли обливал свои работы грязной водой и точно видел мир в более романтических и ярких красках. Изящная манера роднит Майорова с его героями родом из Золотого и Серебряного веков. И это при том, что художнику была уготована более сложная судьба, нежели Звереву. Тот был известный балагур, но все сходило ему с рук. Майорову везло меньше: он дважды сидел. Второй раз – за то, что заступился на женщину, на которую напал ее бывший сожитель, алкоголик с пятью судимостями (освободили его досрочно – через 1,7 года). Работы Майорова раскупались так же резво, как зверевские, и он тоже все лихо прогуливал.

Скончался Игорь Майоров в 44 года, а Зверев дожил до 55. Гений московского художника получил широкое признание уже после его смерти. Причем в некоторых каталогах Зверева красуются работы Майорова и даже на обложке книги 1991 года издания, так что в каком-то смысле он помог товарищу обрести посмертную славу. Дар Майорова такой широкой огласки не получил, хотя его работы есть во многих известных коллекциях — в Лувре, в Русском музее, Ирландской национальной галерее, частных собраниях семей Евтушенко, Гагариных, Ростроповича и Вишневской, Плисецкой и Родиона Щедрина, академика Лихачева, Д.Гранина, В.Терешковой, Никиты Михалкова, Джины Лоллобриджиды, Пола Маккартни, Ельцина, Ширака, Горбачева и Медведева.

Известный коллекционер Георгий Михайлов в разговоре с писателем Даниилом Граниным сказал: «Несмотря на всю мою любовь и уважение к Звереву, Игорь Майоров на десять голов выше его: он, как дорогая иномарка, может набрать немыслимую скорость, ему подвластны любые техники — живопись, акварель, чеканка, эмали; бронзу отливал. Ренессансная личность!».