Дело было не в Пенькове

Клинчане до сих пор переживают за судьбу Матвея Морозова

Для многих из нас встреча со старым добрым советским кино и сегодня является праздником. Одна из любимых кинолент всех времен и народов — “Дело было в Пенькове” — снималась в Подмосковье, в Клинском районе. И мы нашли крестьян, на чьих, так сказать, глазах разыгрывались человеческие и любовные драмы.

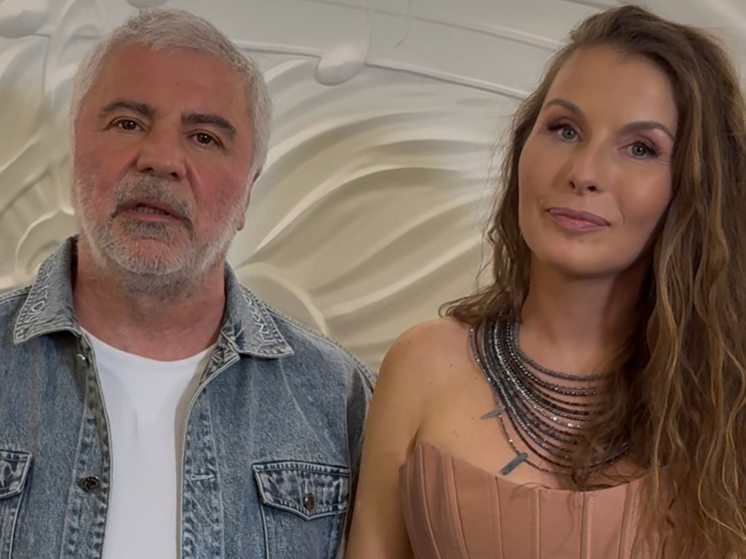

Это фильм, который круто изменил жизнь многих людей. У режиссера Станислава Ростоцкого будут потом знаменитые “Доживем до понедельника”, “Белый Бим Черное Ухо”, “А зори здесь тихие”. Но первое знаменитое дело было, конечно же, в Пенькове. Вячеслав Тихонов станет еще Штирлицем, учителем Мельниковым, князем Андреем Болконским, но страна его узнает и страшно полюбит именно после роли Матвея Морозова из славной деревушки Пеньково. Светлана Дружинина (Лариса) много позже прославится как режиссер “Гардемаринов” и “Тайн дворцовых переворотов”, Майя Менглет будет танцевать с Леонидом Брежневым на новогодних “Огоньках”. Но точкой отсчета карьер и судеб их самих и многих других людей станет черно-белая лента, снятая через двенадцать лет после войны.

Съемки фильма проходили не в Саратове, где “парней так много холостых”, а в чудном уголке Подмосковья, за древним Клином, в угодьях деревень Кленково, Опалево, Микинино, Воронино, Золино. Главной штаб-квартирой съемочной группы стала деревенька Кленково.

В сегодняшнем Кленкове уцелели улицы, на которых разворачивались события картины, некоторые дома и жители — свидетели и участники съемок. Пелагея Николаевна Холина, Анна Григорьевна Точилина, Клавдия Ивановна Ильина, Татьяна Тимофеевна Мартынова — славные русские бабушки. Мы нашли и собрали их вместе, попросили рассказать о том, как в их селе шли съемки. Они сначала отнекивались, потом переглядывались, вопросительно кивая друг другу, ну а уже потом с удовольствием начали вспоминать события полувековой давности.

Пелагея Николаевна Холина:

— Все очень просто началось — председатель наш Иван Михайлович Севостьянов собрал нас и сказал: мол, кино будут снимать в Кленкове, артисты просятся пожить в наших домах, на подворьях. Готовы заплатить. А мы денег не стали брать. Надо — живите сколько хотите. Самим интересно было — какие они, артисты эти.

У меня в светелке жил, который все фотографировал. Снимал, значит. (Речь идет об операторе фильма Грайре Гарибяне. — В.П.) К нему часто приходили и сам Тихонов, и Дружинина — жена евонная, и полюбовница по картине — Майка.

— Какие они были?

— Хорошие. Ученые люди. Не сравнить с нами. Чтобы какое хулиганство — ни-ни. И простые очень. Разговаривали с нами запросто. Тихонов бывалоча придет — полные карманы конфет. Будем, говорит, чай пить. Сидим, пьем. Очень хорошие люди были.

Татьяна Тимофеевна Мартынова:

— А главный ихний, ну, режиссер, очень строгий был. Всех отдельно поселил. Тихонов на нашей улице жил, через три дома от моего. Один жил. А я ему молоко оставляла утрешнее. Вышло-то как: у них неделю кухни не было. Вот они идут как-то улицей — перерыв у них случился. Я в окошке. Тихонов подходит: нет ли молочка? А я вижу — голодные. Так возьмите, говорю, кашу. Пшенная каша как раз поспела в печи. Обрадовались они. И договорились, что каждое утро на подоконнике буду оставлять молоко. Он с окошка его и брал. А так — таким строгим мне показался, нелюдимым.

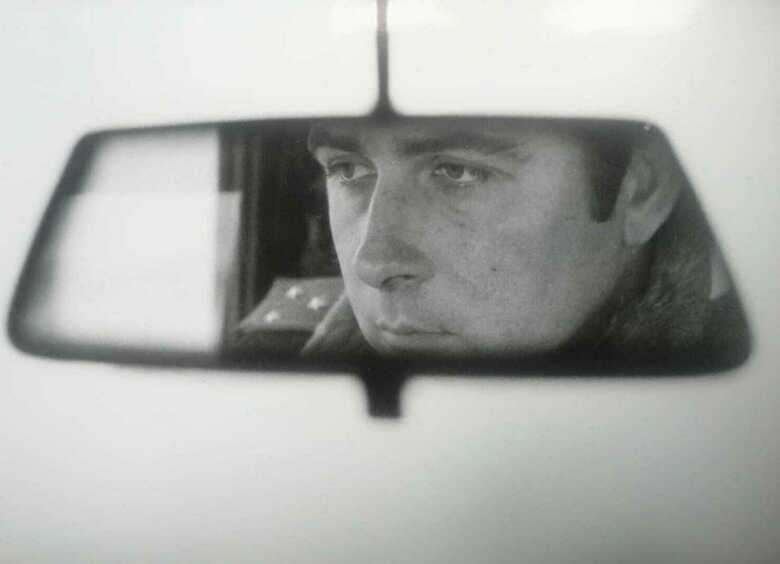

Дело в том, что Вячеслав Тихонов переживал тогда очень трудные времена. После 13 лет совместной жизни он разводился с Нонной Мордюковой. Сын оставался у матери. Ему нужна была эта роль, но утвердили его с большим скрипом — первоначально в картину вводился Сергей Гурзо, известный по знаменитому советскому боевику “Пятерка отважных” и так же, как и Тихонов, — по “Молодой гвардии”. Против Тихонова был и Сергей Антонов — автор повести, по которой был написан сценарий. Он и руководство киностудии Горького не верили, что человек с такой аристократической внешностью сможет достаточно достоверно сыграть простого деревенского парня. Это была вторая критическая полоса в его кинокарьере. Первая случилась, когда абитуриенту из подмосковного Павловского Посада чуть было не отказали на приемных экзаменах во ВГИК. Его спас профессор Борис Бибиков, который в готовом разреветься мальчишке угадал великого в будущем актера.

Анна Григорьевна Точилина:

— Он прямо с нашими деревенскими мужиками везде обиходился. Ну, трактор, конечно, водил. Даже папиросы курить выучился. Сосед мой, Витька Холинов, строил с бригадой на главной усадьбе амбар — Тихонов с ними. Рукастый такой был. Витька сказывал, что тот и в мастерских колхозных на станке мог любую деталь выточить. Он же в ремесленном во время войны отучился. Помните, как он мешок с железками полюбовнице своей Тоньке приносит? Так Витька говорил: это все он сам сточил. Я ж говорю — рукастый.

На покос — опять идет. А покос — это в три часа утра уже косы звенят. В девять утра мужики начинают траву сушить-ворошить. Ребятня вьется — слепней отгоняет от лошадей. И Тихонов с мужиками. И косу отбить, и ряд повести — все умел. И одет был по-деревенски. Который у них по костюмам был — так у меня кирзовые сапоги ношеные для Тихонова выпросил, а новые взамен дал.

А все же от наших мужиков отличался. Шибко добрый был. Ну да так ведь ему покосы — вроде как забава. Только для роли надо. А нам — жизнь каждодневная.

— Какими артисты были в быту? Что, например, любили поесть?

— Скромными очень были. Весь день на съемках — все без разносолов. Мы с Пелагеей соседки, так к нам больше Тихонов заходил пообедать. Жареную картошку очень любил, щи свежие с капустой. Да. А что касаемо Дружининой, знаю, что тоже очень скромно себя вела, ничего такого не требовала. Пропитание у ней таким же было, как и у всех, — деревенским. С Майей — соперницей своей по фильму — они дружно жили. Жаловались, что краситься им не разрешают. Так они, бывало, забегут ко мне и тайком реснички подкрасят. Мне дивно — я такого и не видала никогда, чтоб ресницы красить. А после им — нагоняй. Заставляли смывать.

Они с нами тоже на работы ходили. В полеводческой бригаде дел-то вон сколько! Ходили с нами рассаду полоть — спину-то наломаешь да руки набьешь так, что потом с непривычки не разогнешься. Так они ничего — терпели. Коров опять же доить выучились. Антонина-то в фильме зоотехником была. А Майку попервой Зорька боднула здорово в бок. Но обошлось. Потом выучилась. Дойку, помню, снимали с коровой Старостиных — соседей наших. Хорошо все получилось. Прямо по-деревенски.

Нам еще было интересно: а как у них в настоящей жизни? Крутится любовь ай нет? Бывало, мы по секрету судачили об этом. Но видели, что все эти любови у них только по картине происходят. А так — нет.

Еще цветы они очень любили. Они всей деревне цветы привозили из Москвы, в палисадниках посадить. Да красивые какие! Сразу видно, что городские. Эти цветы долго у нас росли — самая красивая деревня в округе была. Потом, конечно, все померли. Выдохлись.

Дружинина, конечно, особенная была дамочка. Стать! Что ты! А как вечером пройдет по улице — до того красиво, аж в сердце ликование бьется. Хорошо, что Матвею такая досталась.

Секрет знаменитой походки, стати и красоты Светланы Дружининой в общем-то прост. Она родилась и выросла в Москве, в Марьиной Роще, и до ВГИКа училась в хореографическом училище при Большом театре. Ее сокурсником был Марис Лиепа. В своем первом фильме “Девчата” за свою дивную величавую походку она от режиссера не раз получала палкой по ногам: ходи, как все! Но она не была такая, как все. И героиня ее — Лариса — тоже. Может, потому и остался с ней Матвей Морозов?

Что касается Майи Менглет, то она была младше Вячеслава Тихонова на девять лет. И в том возрасте он ей казался глубоким стариком. И если в сценарии оказались бы постельные сцены, она наверняка отказалась бы от них.

— А кто из деревенских участвовал в съемках?

Рассказывает Клавдия Ивановна Ильина:

— Да многие! Вон Таньки Мартыновой отец в селе был по пожарной части. Так он своей пожарной помпой дождь делал. Мы, когда смотрели фильм в первый раз, всегда Виктор Григорьича вспоминали с его дождиком. Все наши мужья в картину попали. И когда косили, и вообще.

А помните сцену, когда показывают ихние мечты? Будущее там замечательное, трактора небывалые и все такое? Так это все наши трактористы колхозные их вели. А снимали на микининском поле. Из фанеры сделали разрисованные бока — как будто будущие трактора. Вести боязно — не сломать бы фанерки. Чай, денег стоят. Мужики похватались за кресты, пупы перекрестили и вперед. Очень их режиссер хвалил потом — ровненько так провели машины. Как надо.

Сцену в клубе, помните, где районный лектор всех усыплял, снимали в Воронине. Там клуб подходящий нашли. У нас-то своего не было. Но в клуб на съемки привезли наших, кленковских. Привычных. А наши уже и освоились — куда там! Прямо артисты. Сидят, дымят, реплики бросают.

Пелагеинова сына хотели в картину взять. Помните, когда Матвей возвращается, а мальчонке четыре года? Так вот и Светлана Дружинина, и Майя неделю обихаживали пацаненка, шоколадки ему дарили, конфеты. А как забирать — тот рев поднял на все село, в подол вцепился. Так и не польстили его конфетами. Нашли мальчишку в Зубове. Тот в картину попал. Потом — уж сколько лет прошло — Тихонов приезжал к нам в деревню, заезжал и в Зубово. Нашел того парня. Тот уж в армии отслужил. А Тихонов его к нам в деревню привозил. Встречался с нами. Беседовал. Он часто приезжал. И всегда говорил, что “Дело было в Пенькове” — самый его любимый фильм.

— А как он вам в других фильмах?

— Тогда-то его и не знал никто толком. Худенький был такой, щуплый. Не очень казистым нам показался. А когда Штирлицем его увидали — ба-а-а! И не узнали сразу-то. Плечистый такой, соли-и-и-дный. Деревенские все сразу забегали: мол, это ведь наш Матвей! Как будто он и в самом деле наш, кленковский.

— А как вы впервые увидели “Дело было в Пенькове”?

— По осени, кажется, артисты специально приехали, сказали, чтобы мы в готовности были. Фильм, дескать, привезут, так что не прозевайте. А для нас и простое-то кино целый праздник. Раньше ведь как было? Раз в месяц привезут картину, в пустом сарае холстину натянут, все рассядутся как могут — глазеют. А в Глухой Падчине так вообще тряпицу меж деревов натягивали — кино крутили. Правда, бесплатно было все это.

Так вот, в сарае, где у нас раньше скотину колхозную держали, мы вымели все, вычистили. Скамьи из жердей понабили. Мужики рубахи свежие понадевали, бабы в платьях новых. Что ты! Гостям — нормальные лавочки принесли из домов. Как фильм начался, мы аж обмерли. Надо же — деревня наша, вот она. Вон Витька Кузьмин, вон теть Маша, баба Нюра, там покос, околица. А когда песня зазвучала “Огней так много золотых на улицах Саратова”, так бабы все заплакали, честно слово. И я тоже заревела. А чего реву, и сама не знаю. А только плачу, и на душе светло. Как кончилось кино, смотрю, а у гостей глаза тоже на мокром месте. У Дружининой, у Майи опять же. Так что очень нам картина понравилась. Еще несколько раз смотрели фильм в Напругове. Там клуб был. А ходу — всего-то километра два.

— Какие сцены вам больше всего понравились в фильме?

Пелагея Николаевна Холина:

— Как Матвей вернулся домой, в семью. Как через поле идет, ребятенка берет на руки.

Анна Григорьевна Точилина:

— Мне свадьба понравилась Матвея и Ларисы. Такие красивые, нарядные. Фата. Наши-то свадьбы поскромнее выходили. А мечталось, конечно, чтобы было все, как полагается, как у людей, как в кино...

Клавдия Ивановна Ильина:

— А мне любо, как Тихонов эту ведьму в подпол упек. Нечего пакостить людям. Я сама чуть было через такую злыдню не пострадала. Так что поделом.

— А фильм хоть в чем-то изменил вашу жизнь, жизнь Кленкова?

Анна Григорьевна Точилина:

— Особых изменений, конечно, не случилось. А только люди немножко другие стали. Мужики меньше стали баб своих поколачивать. То вон Катерина-то Кузьмина вся в синяках ходила. Спросишь: что случилось? Она: корова, мол, боднула. Какая там корова, когда мужнин кулак виден. А после фильма остепенился супруг. Хоть и поколачивал, но гораздо реже и не так жестоко.

Другая бабонька у нас была, так любила на сторону сходить. А тут после картины — как обрезало. Все в дом да в дом. А был еще случай, прям как в кино, когда мужик один молодой до того полюбил женщину одну из райцентра. Все по ней сох-страдал. А у самого уж дочка. И уж когда было собрался от семьи уходить, фильм привезли. Так он, слышь, остался в семье-то. И счастливо жил.

А так, по совести говоря, не до любви нам было. Семьи-то были не в пример нонешним. Самое малое — четверо-пятеро ребятишек, да скотина своя, да хозяйство. Только крутись. У теть Вари — восемь ребят, у теть Груши Ковалевой тоже восемь душ детей. Так что про любовь-то мы и не знали. А жили чище и лучше. Люди были душевнее. На косьбу идут — поют, с косьбы идут — опять поют. Нищего всегда накормят, пирогов ему в котомку насуют. Пили опять же только по великим праздникам. А сейчас люди злые стали, враги друг другу. А пьют чуть не кажинный день. Тьфу!

Тогда в деревне был колхоз “Заря коммунизма”. Значилось в селе больше шестидесяти дворов, народу — под полтыщи человек. На фермах, в поле трудились аж четыре бригады. Теперь из старожилов осталось лишь несколько человек. В основном — женщины, которые с опаской ждут наступления вечера.

Деревня оживает только летом, когда в эти живописные места приезжают многочисленные дачники. Они перестроили старые дома, возвели современные коттеджи. И в этой перестройке многое из того, что было в фильме, погибло. Сгорел дом, в котором “жила” “семья Морозовых”. Заново отстроен дом со знаменитым подполом, куда Матвей—Тихонов запер ядовитую и зловредную сплетницу бабку. Дом с колодцем, возле которого проходило знаменитое объяснение с Тоней, купил новый хозяин Александр Николаевич Щербинин. Дом перестроили. Засыпали колодец.

Вообще, колодцам в Кленкове не повезло. Раньше их было целых десять штук. К нынешнему дню уцелело всего два. Да и то — в чем только душа держится. Есть еще улица, по которой Станислав Ростоцкий велел проложить рельсы для операторской тележки — снимали сцены из деревенской жизни, когда народ гуляет, на работы идет. Улица практически не изменилась. За прошедшие полвека не появилось на ней не то что асфальта — гравия. Только канавки по краям дорожки прорыли, чтобы вода не застаивалась.

Так что нынче в Кленкове для старожилок житье не сахар. Существуют на скромнейшую пенсию. Автолавка раз в неделю приезжает. Фильмы бесплатные, как раньше, не крутят. Да и кто сюда приедет ради неполного десятка стариков? Одна для уцелевших кленковцев радость — телевизор. Разбойничьи новости стараются не смотреть. С удовольствием глядят старые фильмы. И, конечно же, с особым нетерпением ждут “Дело было в Пенькове”. Они с кроткими улыбками смотрят на экраны, где снова встречают себя, своих мужей, соседей и ушедшую в дым истории родину.

Правда, такая счастливая возможность имеется не у всех. У Пелагеи Николаевны телевизор имеется. У Клавдии Ивановны “ящик” было сломался, но его все же починили. А вот Анне Григорьевне Точилиной не повезло — ее старенький телевизор давно уже не подает признаков жизни. А как хочется еще хоть разок, хоть одним глазком увидеть, как жил, любил и страдал любимый ею Матвей Морозов.

“МосКовия” обращается к состоятельным гражданам: если у вас есть возможность, помогите Анне Григорьевне Точилиной. Мы обязательно отвезем ей новый телевизор и напишем об этом!