Читать стихи, рискуя свободой и жизнью, — вот на что недавно (60 лет назад) были способны обыватели. Не за антиправительственные стихи, не за призывы к восстанию, но за чистую лирику (Есенина, Мандельштама) могли уничтожить человека. Век-волкодав передушил не только крестьян, но и читателей.

Книги стоят на полках в квартирах. Но читают ли их? Люди пересели к телевизору.

Культура, русская литература (то есть мы) — как пересохший Арал. В конце прошлого века в печати и на ТВ попадались кадры бывшего Аральского моря: бесконечные пески и лежащий на боку корабль, ограбленный и развалившийся. Корабль на песке. Он же никому не нужен. И зачем корабли там, где нет воды?

Человек ХХI века смотрит и не понимает: что это? зачем? Так мы смотрим на гигантских истуканов острова Пасхи — что это? зачем? Еще немного, и так будут смотреть на книжные полки.

Глаголом жги сердца людей! — со школьных времён все помнят эту фразу и кому попало (в том числе журналистам) сдуру советуют: жги, мол. А о чем речь? Вроде бы Пушкин. Вроде бы “Пророк”. А в чем там было дело?

Есть множество историй (в книгах, в кино) о дикаре, который внезапно попал в современный мир.

Все его представления опрокинуты, все навыки бесполезны, привычки смешны и даже отвратительны.

Его дом — пещера. И он не понимает, что 300-метровая сверкающая скала — дом, где тысячи людей живут над головами друг друга.

Дикарь умеет добывать огонь трением, но его терпение, сила и искусство ни к чему: надо просто нажать кнопку. Он знает, что по большой и малой нужде надо выйти из дому. Нет! В городе для этого надо войти в дом. В небе над головой плывет лайнер — триста людей летят по воздуху. Он не может в это поверить, он видит странную птичку, но не может представить себе ее вес и размер.

А мы по дороге с работы не увидели небоскребов, не увидели электрических огней, не заметили эскалатора и мчащегося поезда, не заметили (и не испугались), когда закрылись двери лифта, заперев нас в ящике без окон.

Мы выросли в мире, где всё это есть. Мы живем в мире привычных вещей. Поэтому и не видим.

Но всё когда-то появилось в первый раз. И тогда вызвало изумление, восторг…

Мы живем в мире привычных слов, привычных строк. Школьная каша.

Мой дядя самых честных правил,

И он к устам моим приник,

Он уважать себя заставил,

И вырвал грешный мой язык.

Зима! крестьянин, торжествуя…

Вроде бы Пушкин. Вроде бы “Пророк”. Мы видим школьную хрестоматию. То есть ничего не видим, не замечаем. (Как не замечаем собственной езды, собственной жизни — ах, еще год прошел! на что он ушел?) Но когда “Пророк” появился (1826, через два месяца после казни декабристов), он вызвал восторг и страх: как оценит царь? Автор — враг, ссыльный; гневный приговор императора известен: “Он наводнил всю Россию возмутительными стихами! Я ему не доверяю”. Имя Пушкина в 1826-м у всех на устах — чудом не попал на Сенатскую, а оттуда — на виселицу. А когда его с жандармом (под конвоем, но “не в виде арестанта”) доставили в Зимний к царю, “Пророк” лежал у поэта во внутреннем кармане.

Не сжёг, не выбросил. А ведь не знал, куда везут — в каземат? на каторгу? Эти дни он был в аду неизвестности. Ему же не объявили, что его ждет монаршая милость (капкан).

А как там начинается?

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился, —

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Где это происходит? — спрашиваю студентов. Большинство уверенно отвечает: в Сахаре. Это понятно. Они услышали: жажда, пустыня, — и в их сознании возникли пески, барханы, зной — белое солнце пустыни.

Первое слово они пропустили как незначительное. А первое слово — “духовной”.

Человек не хочет есть и пить. Его мучает Другое. Он жаждет сам не зная чего. Он хочет странного. (У Стругацких на далекой чужой планете “желающих странного” отправляют в концлагерь, пожизненно. Не такая уж чужая планета.)

Где же мучается желающий странного? Это город. “На перепутье” — на перекрестке: толчея, суета, распродажа.

В той безлюдной пустыне, которую ошибочно вообразил студент, — там духовной жажды нет, там душе простор. Туда уходили — в лес, в скит, в одиночество — именно гонимые духовной жаждой.

В городе толпа людей, но утоления не получишь. И вот томящаяся умирающая душа издаёт вопль о помощи, и мгновенно является реанимация. Не спрашивают, где болит. Не спрашивают, согласен ли на замену органов.

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы…

Моих ушей коснулся он…

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

Небо, конечно, и прежде содрогалось; ангелы, конечно, и прежде летали. А этот тип был не глух и не слеп. Но ни неба, ни ангелов не видел, не слышал.

Но начинается не с процедуры, не с операции. Начинается с духовной жажды. Возможно, не мучь его духовная жажда — серафим бы не прилетел. (Горькое сомнение: может ли возникнуть духовная жажда у человека, который сидит перед телевизором и заливает пивную жажду, — вопрос этот для другого текста.)

Бедняге заменяют глаза, уши, выдирают болтливый лживый язык и вставляют жало. А потом…

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Хирургия описана так ярко — хоть кино снимай — вынимают сердце, вставляют термоядерный реактор.

Духовная жажда? Ну, получи.

Жуткая скорость переделки (как в боевике). Еще более жутко (и достоверно!) полное молчание. Серафим не вступает в разговоры. Никаких “а хорошо ли ты подумал?”, “обратного пути не будет…” Серафим не менеджер по связям с общественностью, не атташе по культуре. Ему приказали, он слетал, выполнил.

А этот… Он, может, и не хотел переделываться в пророка. Его не спросили. “Иди”, и всё.

Как труп в пустыне я лежал

Еще бы! После такой операции.

Шестикрылый со страшной скоростью переделал и исчез. Мозг сохранился, память сохранилась, но это уже не человек. Это исполнитель Задания; увы, не железный, уязвимый.

Как труп в пустыне я лежал,

И Бога глас ко мне воззвал:

“Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею Моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей”.

Люди холодели, когда Пушкин это читал в 1826-м, вернувшись из ссылки. Слушатель-очевидец вспоминает: “Волосы вставали дыбом, грудь готова была разорваться”.

* * *

Кто хорошо учился, те, может быть, помнят, что за “Пророком” Пушкина следует “Пророк” Лермонтова. Но рассчитывать на память озабоченных жизнью людей нельзя. Поэтому процитируем.

С тех пор как вечный судия

Мне дал всеведенье пророка,

В очах людей читаю я

Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,

Из городов бежал я нищий,

И вот в пустыне я живу,

Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,

Мне тварь покорна там земная;

И звезды слушают меня,

Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град

Я пробираюсь торопливо,

То старцы детям говорят

С улыбкою самолюбивой:

“Смотрите: вот пример для вас!

Он горд был, не ужился с нами:

Глупец, хотел уверить нас,

Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:

Как он угрюм, и худ, и бледен!

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!”

Это замечательное описание судьбы пророка. Он говорит людям что-то невероятно важное, а они не слушают, издеваются, плюют. Понятная вещь: нет пророка в своем отечестве.

Всегда эти стихи читают с огромным сочувствием к герою. Он святой, а горожане — сволочь.

И вдруг (как гром с ясного неба!) понимаешь: предатель! Не святой, не герой, а предатель. Он предал свою миссию, он по малодушию не исполнил Задание.

Да, в него бросали бешено каменья, но ничего иного он и не должен был ожидать. Разве ему были обещаны почести, разве ему была обещана земная награда? Если ты (выполняя Задание) жгёшь сердца людей, то “спасиба” ждать не приходится. Если читаешь в людских душах страницы злобы и порока — на что рассчитывать? Разве не знаешь, что пророков побивают камнями, сжигают на костре, распинают на кресте.

Его послали, а он предал, слаб оказался, сдался.

Ему было сказано: виждь и внемли — смотри и слушай; а глаголы будут Мои (“исполнись волею Моей”).

И лермонтовский пророк ссылался на Божью волю; но народу это просто смешно:

Глупец, хотел уверить нас,

Что Бог гласит его устами!

Значит, лермонтовский пророк знал, Чьи слова передает. Значит, знает, Кого предал. Он это сознаёт. Его выдают собственные слова: “из городов бежал я”, “пробираюсь торопливо”. Пробираюсь — пригибаюсь, норовлю торопливо прошмыгнуть… Ты пророк или крыса? Не пытайся обмануть самого себя красивыми словами.

Завет предвечного храня,

Мне тварь покорна там земная;

И звезды слушают меня,

Лучами радостно играя.

“И звезды слушают меня” — зачем врать себе, зачем эти фальшивые самоутешения? Звездам ты не нужен. Они были до, будут после, да и слуха у них нет.

Тебя переделали и дали Задание “глаголом жги сердца людей”. Людей, а не Большую Медведицу, не Туманность Андромеды.

Тебе “покорна тварь земная”? Разве тебя послали к тушканчикам, к кузнечикам?

Давай по правде. Ты предал, и сам это знаешь.

…Предатель получился у Лермонтова против воли. Поэт описывал горькую судьбу (в чем-то свою), сопереживал… Но кто-то перед смертью водил его рукою. “Пророк” — последнее стихотворение Лермонтова.

* * *

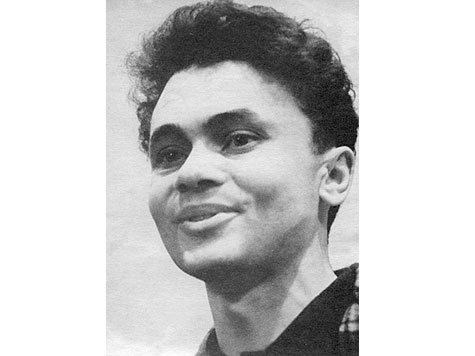

Третий “Пророк” почти неизвестен (особенно по сравнению с “Пророками” Пушкина и Лермонтова). Он написан Александром Ароновым во второй половине ХХ века — спустя сто с лишним лет после тех.

У Пушкина — Преображение (создание пророка) и Задание. У Лермонтова — начало миссии, предательство, бегство. У Аронова — народ, наблюдающий пророка.

Прочтите внимательно (лучше всего вслух) и, может быть, похолодеете, когда стихотворение колдовским манером отразится в зеркале центральной строки, само повернется в обратную сторону и покажет добродушного обывателя-благодетеля во всей красе.

Он жил без хлеба и пощады.

Но в наше заходя село,

Встречал он, как само тепло,

Улыбки добрые и взгляды,

И много легче время шло,

А мы и вправду были рады,

Но вот зеркальное стекло:

А мы и вправду были рады,

И много легче время шло,

Улыбки добрые и взгляды

Встречал он, как само тепло,

Но в наше заходя село,

Он жил без хлеба и пощады.

Не изменилось ничего — ни строки, ни слова, ни буквы.

Ничего, кроме смысла.

В литературе нет более наглядного изображения: так оборачивается привычная картина мира, так оборачивается привычная красивая ложь. (Если бы хотел внести маленько актуальности, написал бы: так лозунг “свобода лучше, чем несвобода” оборачивается драконовским законом о полиции. Дракон у нас молоденький, третья голова у него еще не выросла.)

Почему это гениальное русское стихотворение осталось неизвестным, почему не вошло в учебники — понять нельзя; судьба.

А может быть, просто не понравилось. Одно дело, когда герой такой или сякой, другое — когда весь народ так себе.

Умер Аронов 19 октября — в день Лицейской годовщины.

* * *

Хотел эту заметку назвать “Русские пророки”, но одумался: один — эфиоп, другой — шотландец, третий — сами понимаете. Все трое любили выпить по-русски, а последний, случалось, уходил в запой и плакал, не в силах выполнить Задание, не в силах пережить предательство.