Вдоль автострады, по которой мы мчали, тянулись нежные весенние пейзажи: молодая травка и зелень деревьев, над левитановской Окой клонилось к закату солнце, веяли пылью ремонтные работы, начатые, кажется, еще во времена Московской Олимпиады, тогда трасса была модернизирована, а частично проложена впервые. Думалось: имеет ли лгун парижского разлива и модификации 1665 года отношение к жулику года 2025-го российских реалий и отечественного интерьера? Остап Бендер, например, соразмерен ли Тартюфу? Они ягоды одного или разных (не только Елисейских) полей?

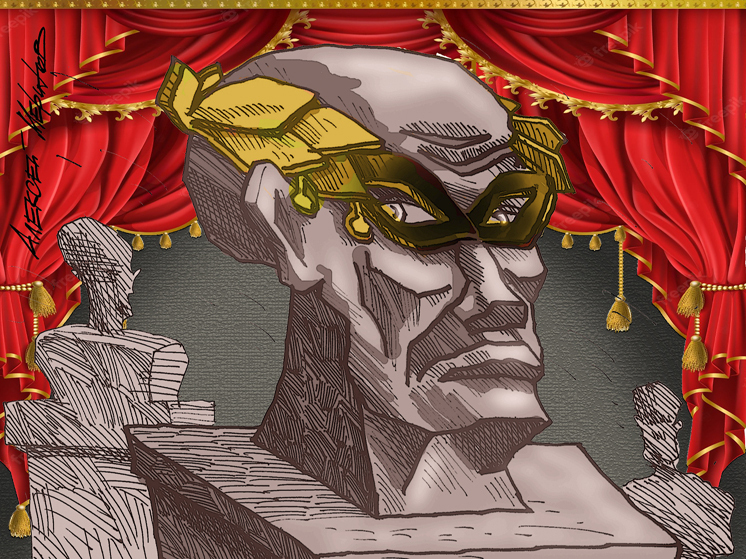

Забегая вперед, скажу: Соколов блестяще осуществил версию скандальной для своего времени (и актуальной для нынешних дней) пьесы, столь нежеманного антигероя вывел на подмостки. Захватывает дух от бесстыдного лицемерия, явленного сей центробежной фигурой, не таящей низменных пороков, не скрывающей алчной корысти, набирающей к финалу воландовскую мощь и поистине дьявольское обаяние всепопирающей наглости. Не приходится гадать: кто перед нами — смиренный поборник строгой аскезы, носитель высокой истины или отъявленный мерзавец, не маскирующий мерзких вожделений и властных намерений, подмигиваниями и ужимками он берет зрителя в полон и союзники, что ни говори, приятно принять участие в прилюдном одурачивании легковерного простачка, мецената, благотворителя, доброхота, пожалевшего нищего приживалу, коему дал приют и хлеб.

Но в чем интрига, коли карты открыты с первой минуты и загадки в облике молитвенно коленопреклоненного жлоба нет? В этом оригинальность взгляда Андрея Соколова на Мольера, истолкованного и прочтенного даже не теперешними, а завтрашними глазами. Фокус в захватывающей, завораживающей правдивости, мгновенной узнаваемости символа-синонима-феномена лжи. Конфликт греха и замороченной наивности, неколебимых устоев и отвержения нравственности, библейских заветов и издевок над святостью, обостренного противостояния утопических идеалов и демагогических уловок и фальшивых назиданий не может не задеть, а приемы облапошивания простофиль не могут не увлечь... Демон, пускающий пыль в глаза и не краснеющий, лишь изредка прикидывающийся (а то и не пытающаяся казаться) праведником, знаком и понятен каждому: чего стесняться, если такая настала пора, что никому ничего не стыдно? Маски сброшены. Мы изверги, господа, в париках и золоченых камзолах. Если у кого-то, сохранились ошметки иллюзий, избавляйтесь! Зачем прятать притязания на чужое имущество, особняки, правильные слова нужны лишь для увенчания процедуры обирания и украшательство абсолютной вседозволенности.

Полагаете, псевдомонах, облаченный в схиму (не суть важно: взаправдашнюю или самозваную и самострочную), не знает, что в самом жутком девятом круге ада мучаются (по версии Данте) предавшие благодетелей иуды? Знает. Но ужалит и отсечет кормящую руку.

Уместно лирическое отступление — о природе комедии и смысле трагедии, их необходимости для здоровья общества. Аристотель и Бродский твердили: трагедия, покидающая храм Мельпомены, перекочевывает в каждодневность. И Мандельштам восклицал о том же: «Я не увижу знаменитой «Федры»... Человечество жаждет отдохновения от печалей и тягот, ищет и требует от творцов «хеппи-эндов», и это объяснимо: бед переизбыток, хоть под сенью кулис охота отвлечься, не нагнетать мрак, не усугублять тревогу. Но истинное горе, отворачивайся от него или не отворачивайся, не исчезнет. Не сопереживая ближнему и дальнему, не сочувствуя боли, которую видишь и на сцене, и вокруг, не достигнув катарсиса, очищения, потрясения, облекаешься равнодушием. Вспомним Заболоцкого: «Душа обязана трудиться». Душа растет и развивается в страдании, лишь оно научает взаимопомощи, оно — репетиция стойкости характера. Недаром детские волшебные сказки: русские, собранные Афанасьевым, братьев Гримм, Шарля Перро, Гофмана, Андерсена прежде всего страшны и лишь во вторую очередь благополучны, но никогда не беззаботны. Ребенку с малых лет необходима профилактика, прививка, малая доза противоядия, сопротивления злу. Взрослых пристало встряхивать покруче.

Сказки Мольера — о ловких манипуляторах, мнимых больных и мещанах во дворянстве — это фантазии для взрослых, но веселы они лишь по видимости, ради прохождения цензурных рогаток, угождения королевским капризам и религиозным запретам. Смелость французского драматурга, отважившегося замахнуться на современных ему (и вечных) начетчиков, словоблудов, пустомель и авантюристов, видимо, представлял угрозу общественному спокойствию, король запретил исполнение «Тартюфа» в Париже, но разрешил играть ее в своих апартаментах. Для узкого круга.

В интерпретированной Андреем Соколовым бесспорной комедии, где смех — поверхность, а в глубине — всеобъемлющая социальная сатира отнюдь не зубоскальского уровня, отчетливо звучат пугающие ноты. Тартюф, в апофеозе величия, в сполохах адского сияния, восходит на верхотуру балюстрады по лестнице (подразумевающей сословные и карьерные ступени) и сеет с импровизированного амвона проклятья, угрозы, издевки, а искрящаяся под потолком люстра спускается и превращается в подобие — не алтаря, а кануна, на котором затепливают поминальные свечи (в визуальных метафорах немалая заслуга художника Аддиса Гаджиева), и напрасно обведенному вокруг пальца пентюху взывать о милосердии, справедливости, чести. Деспоты Тартюфы шутить не настроены, им нужна попранность, униженность, полная растоптанность жертв. В громовой атмосфере, напоминающей явление Воланда, Тартюф мечет молнии, высекая искру параллели с посетившим Москву (а теперь и Тулу) маэстро черной магии, консультанта с копытом. Предфинальная вакханалия являет Тартюфа не в рубище и не с простеньким деревянными четками, а сверкающего брильянтами — само сытое самодовольство, торжество негодяйства. «Ничтожество в роскошном одеянии», — сказал бы Шекспир.

Андрей Соколов — человек и актер трагического мироощущения, поэт не только по складу дарования (он автор притчевых стихов о самоценности и неповторимости каждой человеческой судьбы), достаточно вспомнить его кинороли («Несут меня кони» у Владимира Мотыля или недавняя работа — Николай Первый в исторической саге «Аманат»), театральные предпочтения и пристрастия («Полет над гнездом кукушки» в Ленкоме), пьесы, которые он режиссерски воплотил: «Койка» — о прощании растерянного, неудачливого, надломленного сына с умирающей матерью и «Люболь» — о любви, которой кладет предел смерть. Наблюдая за пришедшими на премьеру «Тартюфа» зрителями, я видел: наряду с улыбками, лица освещены серьезной вдумчивостью, архаичный рифмованный текст и далеко отстоящие во времени события волнуют хлеще рэпа.

Михаил Булгаков в романе «Жизнь господина де Мольера» и пьесе «Кабала святош» нарисовал не единичного мерзавца, не отдельно взятого платящего за свой успех чужими жизнями подлеца, а клоаку-клику-свору мертвящих грифов, погубивших самого Мольера. Мнимые не щадят настоящих, не прощают иронии на свой счет, не терпят разоблачений. Судьба Булгакова тому подтверждение. В постановке Андрея Соколова угадывается многоликость душителей и мириады их жертв. Куда деваться от безвыходности? Обманутый, поддавшийся магии умелого прохиндея покровитель лишился всего. Сцена раздевания Тартюфом чужой жены сыграна в лучших традициях порнографических блокбастеров, а, возможно, и превосходит их: грех упустить возможность еще и женой благодетеля попользоваться.

Еще мотив: доброхот имел неосторожность примкнуть к антимонархическому заговору, о чем свидетельствует документ в ларце, к которому открыт доступ Тартюфу. Вера в порядочность не от мира сего честняги безгранична. Объегоренного пытались предостеречь и сын, и дочь. Но он буквально ослеп. А Тартюф, разумеется, доносительского шанса не упустил. Спасти незадачливого горемыку может только чудо. И оно свершается. По мановению всевидящего и всезнающего просвещенного монарха верному слуге престола ниспослано прощение: для сценического короля не столь важно, что сатрап замарался, перевешивает польза, которую он принес родине и правителю. А вот интриган, плут, доносчик, исчадие (неискоренимое?) порока брошен в тюрьму, показательно наказан — в назидание и поучение всем, кто вознамерится отравлять здоровую атмосферу коррупции миазмами чрезмерных злоупотреблений. Чтоб неповадно было! Учиться широте взглядов у таких правителей!

Спектакль получился не одноразовый, побуждающий снова и снова вдаваться в нюансы. Ради такого стоит съездить в Тулу, даже имея свой испытанный самовар предшествующих знакомств с неистребимо живучей галереей театральных тартюфов. На обратном пути в Москву шла речь о том, что учебный курс, который Андрей Соколов ведет в институте имени Кобзона, готовит показ «Вассы Железновой» (первый вариант). В свете увиденного в Тульском театре драмы будет любопытен опыт создания женского обличья Тартюфа — лгущей, стяжающей, предающей самых близких, родных людей Вассы....