Буквально «январское», с описанием «обледенелой водокачки» и прочих проявлений зимы — это, конечно же, не вышеупомянутое, а стихотворение «Куда мне деться в этом январе», где уличный телефон оказывается «мерзлым деревянным коробом». И если далее смотреть по месяцам, то самое известное декабрьское, «одноименное» стихотворение «Декабрист» (1917) - о судьбе лирического героя, променявшего «честолюбивый сон» «на сруб/В глухом урочище Сибири» (что является рассказом о дворянах, восставших против Николая Первого, и неким политические намеки на тогдашнюю современность — год революции был тоже, мягко говоря, неровным).

Мороженное и плач о комаре

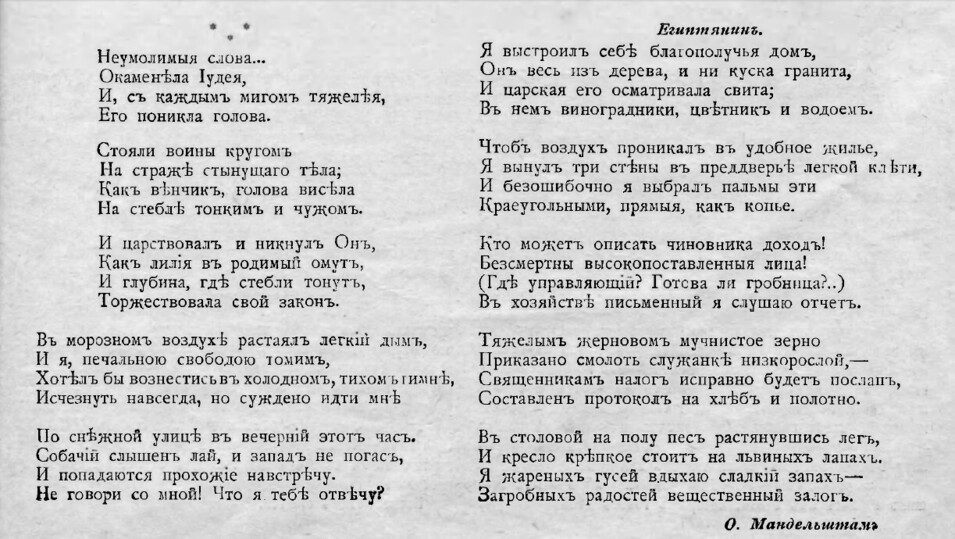

Ждать от поэта первого ряда «стихотворения о зиме» с базовым набором реалий типа катания на саночках, трескучего мороза и сосулек, свисающих с крыш, было бы верхом наивности. Но воспел же Мандельштам, скажем, «бродячий ледник» мороженщика, у которого и зимой, и летом есть «холода полный сундук», то есть уже тогда — в 1914-м — популярный в нашей стране ледяной десерт, не производившийся, правда, в промышленных масштабах.

А значит, найдутся и саночки-салазки. И «банальные» валенки. В стихотворении «Люблю морозное дыханье...» мы видим мальчика «красного, как фонарик», который «своих салазок государик и заправила», а далее:

И я — в размолвке с миром, с волей —

Заразе саночек мирволю —

В сребристых скобках, в бахромах, —

И век бы падал векши легче,

И легче векши к мягкой речке —

Полнеба в валенках, в ногах…

Причем если от осени тот же Пушкин именно получал удовольствие из-за естественного избавления от неистребимых комаров и прочей летающей живности, то у Осипа Эмильевича замолкание, связанное с холодом, подается как трагедия. «Мне жалко, что теперь зима/ И комаров не слышно в доме», - пишет 29-летний стихотворец, на тот момент - «глубинный акмеист».

«Пастушьи» месяцы и «МК»

Читать Мандельштама с красным карандашом, подчеркивая рифмованные строки, отражающие искомую тему (в нашем случае — зимнюю) — занятие прелюбопытное. Но посмотрим на прозаическую часть наследия, на ее идеальный образец — «Четвертую прозу», где Мандельштам вскользь замечает, кстати, что «поступил на службу в газету «Московский комсомолец».

Но не об этом речь, а об его:

1. Желании выехать в жаркую Эривань (Ереван) с «зимней шубой в одной руке и стариковской палкой — еврейским посохом — в другой»;

2. Замечании, что русские месяцы январь, февраль и март хранят «свои пастушески-греческие названия» - что, кстати, в строгом словарном смысле — не так. Например, март происходит из латыни, где «mars», «martis» — именование в честь Марта, бога войны, а январь — от римского «Янусов месяцев», но «я художник, я так вижу».

3. Упоминании «прекрасного русского стиха», который Мандельштам твердил «в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть».

«Угадайте, друзья, этот стих», - предлагает ОЭМ читателям, описывая его в зимних тонах, так как «он полозьями пишет по снегу, он ключом

верещит в замке, он морозом стреляет в комнату»: «...не расстреливал несчастных по темницам...».

Это узнаваемая и очаровавшая Мандельштама цитата - из Есенина, программного стихотворения озорного гуляки «Я обманывать себя не стану». Приведем чуть более расширенную выдержку:

Не злодей я и не грабил лесом,

Не расстреливал несчастных по темницам.

Я всего лишь уличный повеса,

Улыбающийся встречным лицам.

«Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя, смертельного врага литературы», - заключает Осип Мандельштам.

Зима русской государственности

Упоминает ли зиму или одну из ее календарных третей Мандельштам в автобиографической повести «Шум времени»? Да, и многократно.

Самое ценное место здесь — сравнение столетия Пушкина и Достоевского с глубокой зимой. Просто вчитайтесь и вдумайтесь в написанное:

- Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры, - разбившийся, конченный, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство непомерной стужи, спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность, как печь, пышущая льдом. И в этот зимний период русской истории литература в целом и в общем представляется мне, как нечто барственное, смущающее меня: с трепетом приподнимаю пленку вощенной бумаги над зимней шапкой писателя. В этом никто неповинен и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила. Зима его одела. Литература - зверь. Скорняк (мастер по выделке меха, - И.В.) — ночь и зима.

Зарисовки Мандельштама всегда прекрасны (и поэтичны) независимо от времени года, но мы условились говорить об одном. И поэтому находим описание не снесенного даже в СССР петербургского (читай - столичного) монумента русскому императору и «умирающих» парадных военных традиций:

- Конный памятник Николаю Первому против Государственного Совета неизменно, по кругу, обхаживал замшенный от старости гренадер, зиму и лето в нахлобученной мохнатой бараньей шапке. Головной убор, похожий на митру, величиной чуть ли не с целого барана. Мы, дети, заговаривали с дряхлым часовым. Он нас разочаровывал, что он не (тысяча девятьсот) двенадцатого года, как мы думали. Зато о дедушках сообщал, что они - караульные, последние из николаевской (времен Николая I) службы и во всей роте их не то шесть,не то пять человек.

Бывшая Финляндия и другие картинки

И это — только одна из «зимних картинок», потому что «к полуночи по линиям Васильевского острова носились волны метели....Булочные, не стесненные часом торговли, сдобным паром дышали на улицу... Неуклюжие дворники, медведи в бляхах, дремали у ворот. Так было четверть века назад. И сейчас горят там зимой малиновые шары аптек».

Согласитесь, зимними видами и реалиями Мандельштам упивается, потому что в это время приятен «флирт высокогрудых выборгских красавиц», обитание на Рождество в Выборге и Финляндии (входившей в состав Российской Империи), дни, проведенные на зимней даче в Териоки (финское, несколько искаженное автором название российского Зеленогорска) и прочая, и прочая.

В мире Мандельштама «крепкий румяный русский год» катился по календарю «с крашеными яйцами, стальными финляндскими коньками, декабрем, вейками и дачей».

Пасха — это, конечно, не зима, как и вейки — вариант досок для серфинга. Но все остальное — атрибуты снежно-морозного существования, с теми самым дворниками, спящими в тяжелых шубах на деревянных лавках. Из чего следует вывод: тосковавший в царской и советской России по мировой и особенно европейской культуре поэт, будучи евреем по крови и католиком по вере, вне нашей действительности себя вряд ли представлял. Такая вот загогулина — немножко русским поэтом быть не получается — только с головой в прорубь или сугроб.