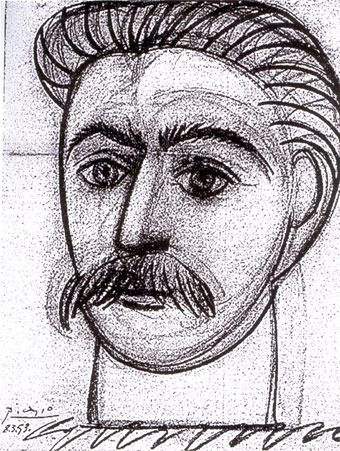

На первой полосе, под заголовком «Портрет Сталина, нарисованный Пикассо», воспроизвести рисунок художника. (У меня в архиве есть две фотографии. На одной только портрет, голова Сталина. На другой – верхняя половина первой полосы с названием газеты и портретом Сталина между статьями о Сталине Фредерика Жолио-Кюри и Луи Арагона).

А под портретом написать: «Не будь этого портрета, опубликованного после смерти Сталина в парижской газете «Леттр франсэз», мне вряд ли удалось бы встретиться и побеседовать с Пикассо, вспоминает один из старейших московских журналистов-международников Валентин Двинин.

ВСТРЕЧА С ПИКАССО

Одной из главных целей моей командировки во Францию весной 1955 года была встреча с Пикассо. Хотя твердой уверенности, что она состоится, не было. Несмотря на свой возраст – ему тогда было 74, - художник не любил подолгу оставаться на одном месте.

Но мне повезло. Увлекшись интерпретациями на тему картины «Алжирские женщины», которую французский художник Делакруа написал еще в 1834 г., Пикассо, что называется, не вылезал из своей парижской студии в доме № 7 по улице Гранд Огюстэн. И перед нашей встречей он как раз завершал последнее, пятнадцатое полотно из этой серии, начатой в декабре 1954-го.

Встречу с художником помогли организовать мои знакомые из Общества дружбы «Франция – СССР». Мы пришли на нее вместе с Леонидом Коганом, нашим выдающимся скрипачом, совершавшим концертное турне по Франции. Пикассо ждал нас в небольшом салоне на втором этаже.

ГОСТЯМ ИЗ МОСКВЫ Я ВСЕГДА РАД

Едва мы вошли, он порывисто вскочил со стула и устремился навстречу, протягивая для приветствия обе руки. По фотографиям я, конечно, его представлял. Но они были статичными. А тут был человек, который, казалось, и секунды не может оставаться без движения. Фотографии не могли передать и необычайно живого блеска его темно-карих глаз, делавших почти молодым морщинистое лицо с бесцветными, словно выгоревшими на солнце бровями.

Было как-то обидно, что великий художник оказался совсем небольшого роста. И в начале встречи, пока мы не присели у стоявшего посередине комнаты квадратного столика, разговаривать ему пришлось, глядя на нас снизу вверх, отчего на лбу его кожа собиралась в складки. И они все время двигались. Не только, когда он говорил, а и тогда, когда слушал.

Прежде всего мы поблагодарили Пикассо за то, что он выкроил для нас время. В ответ он сказал, что гостям из Москвы всегда рад. И чувствовалось, что говорил он это не ради вежливости. Тем не менее, сначала разговор как-то не очень складывался. Возникали неловкие паузы. И, чтобы прервать одну из них, я задал Пикассо вопрос, который из профессионального интереса (я работал во Французской редакции Советского радиовещания на зарубежные страны), по возможности, задавал во Франции всем: знаком ли он с передачами Московского радио на французском языке?

«Я вообще не слушаю радио, - признался наш собеседник. – Это, конечно, не значит, что события в мире меня не интересуют. Или что я не знаю, как живет Ваша великая страна. Я люблю Россию. И уже давно. Да, вот и вещественное доказательство, - прищурившись в улыбке, добавил он, указывая на входящего в комнату мужчину лет сорока. – Познакомьтесь. Мой сын Поль. Он наполовину русский. Моя первая жена Ольга Хохлова (он произнес Коклова) была балериной в труппе Дягилева. Я писал для них декорации…»

Разглядывая Поля, я подумал, что без подсказки никогда не узнал бы в этом худощавом человеке с редкими рыжеватыми волосами и бледным лицом того румяного малыша, каким молодой папа запечатлел своего первенца, причем вполне реалистично, в костюмах Арлекино и Пьерро в трех- и четырехлетнем возрасте. Репродукции этих работ, датированных 1924 и 1925 гг., имелись у меня в монографии о Пикассо, купленной в Париже во время предыдущей командировки в апреле 1954-го

.«Ольга, - продолжал тем временем Пикассо, - учила меня русским словам. – И, четко выговаривая каждую букву, он начал было перечислять: папироска, карандаш…- вдруг замолчал, словно вспомнил о чем-то. – Дальше не буду. Забыл».

Я еще не знал тогда, что за несколько недель до нашей встречи, в возрасте 64 лет первая жена Пикассо скончалась от рака в больнице г. Канны, на Лазурном берегу. Они поженились в 1918 г. Сначала зарегистрировали брак в мэрии 7-го округа французской столицы. А потом обвенчались в храме русской православной церкви на улице Дарю в Париже. Чувства, которые Пикассо питал к Ольге, были столь сильными, что он, атеист, согласился и на религиозную церемонию.

Расстались они через 16 лет, в 34-м. Но согласия на развод Ольга так никогда и не дала. В последующие годы еще не одна муза вдохновляла художника. Швейцарка Мария-Тереза Вальтер, подарившая ему дочь Майю. Фотограф и художница югославских кровей Дора Маар. Француженка Франсуаза Жило, от которой у Пикассо было двое детей, мальчик Клод и девочка Палома. В 1953 г., когда Пикассо был уже на вершине всемирной славы, Франсуаза ушла от него, заявив, что не в силах жить с «историческим монументом».

Официально во второй раз Пикассо женился лишь в 1961 г., в 80 лет. Последней спутницей его бурной во всех отношениях жизни стала Жаклин Рок, по национальности принадлежавшая, как и сам Пикассо, к испанским баскам. Вернусь, однако, к рассказу о встрече.

ТЫ МНЕ СИМПАТИЧЕН

Перед отлетом из Москвы я купил в художественном салоне на Кузнецком мосту несколько вятских игрушек из обожженной глины: деревенские бабы в раскрашенных яркими красками кокошниках и широких сарафанах, не менее яркий петух с пышным хвостом, еще что-то. Теперь уж не помню. Зная, как в период своей жизни в местечке Валлорис, на Лазурном берегу, Пикассо увлекся керамикой, я надеялся, что российские народные изделия ему понравятся. И не ошибся.

С неподдельным, почти ребяческим восторгом Пикассо рассматривал бесхитростные фигурки, расспрашивал, где их делают и много ли у нас подобных промыслов. Разговор оживился, стал непринужденным. Темы прошлого перемешались с современностью.

От руководства Министерства культуры у меня было поручение, по возможности, встретиться с Пикассо и провести неофициальный зондаж насчет его отношения к идее организации в Москве первой в СССР выставки произведений художника. Приуроченной к исполнявшемуся в октябре 1956 г. 75-летию Пикассо. Разговор об этом я начал осторожно, издалека. Однако, Пикассо быстро уловил суть и прямо спросил: «Но ведь там у вас признают только мою голубку. Разве не так?»

Неужели скажет «нет», промелькнуло у меня в голове. Но, преодолев возникшее было волнение, я сказал, что действительно все в нашей стране знают его голубку и высоко ценят ту поддержку, которую он оказывает международному движению сторонников мира. Вместе с тем, и в музее им. Пушкина в Москве, и в ленинградском «Эрмитаже» экспонируется много его картин, которые были в свое время куплены в Париже известным российским коллекционером Щукиным. Благодаря этим картинам у нас хорошо знают и Пикассо-живописца. В Москве меня предупредили, чтобы я ограничился выяснением принципиальной позиции художника и не вступал в обсуждение каких-либо конкретных аспектов выставки. Но я, тем не менее, рискнул добавить, что советские люди были бы очень рады, если бы Пикассо согласился прислать для выставки в Москве свои работы более позднего периода.

Пикассо внимательно слушал и вдруг, словно подводя черту, сказал: «Ты мне симпатичен». И, дружески хлопнув по моей руке своей небольшой, но твердой ладонью, встал из-за стола. Похоже, что миссия удалась, подумал я и буквально физически ощутил глубокое внутреннее облегчение.

ПИКАССО И СТАЛИН

Дело в том, что в наших руководящих Инстанциях, от которых зависело решение о проведении выставки, серьезно опасались, не держит ли Пикассо в душе обиды в связи с той реакцией, которую два года назад, в марте 53-го, вызвал портрет Сталина, нарисованный им для газеты французской интеллигенции «Леттр франсэз». Узнав о кончине Сталина, знаменитый французский поэт-коммунист Луи Арагон, руководивший этим изданием, в тот же день обратился к своему другу Пабло, не менее знаменитому художнику-коммунисту, с просьбой сделать что-нибудь, чтобы воздать должное памяти «вождя народов».

Пикассо не замедлил прислать в редакцию свой рисунок, на котором Сталин был для современников достаточно узнаваем. Однако, выполнен был рисунок в манере, весьма далекой от тех канонов социалистического реализма, которые были определены в известных ждановских постановлениях о литературе и искусстве. Пикассо стал членом французской компартии в октябре 1944 г., вскоре после изгнания нацистских оккупантов из Парижа. И на вопрос одного из журналистов, изменит ли он после этого свою творческую манеру, художник образно ответил: «Если бы я был сапожником, роялистом или коммунистом, я не стал бы шить обувь по-особому, в зависимости от моих политических убеждений».

Конечно, Пикассо не был коммунистом-ортодоксом. Но он искренне верил в коммунистические идеалы и активно помогал партии. И портрет Сталина был нарисован им, безусловно, с полным уважением к его личности. Тем не менее, временно руководившие Французской компартией Огюст Лёкёр и другие члены Политбюро (Генеральный секретарь ФКП Морис Торез находился в тот период на лечении в СССР) поспешили осудить публикацию рисунка Пикассо. Скорее всего, чтобы упредить возможную критику со стороны «старших братьев» из Москвы.

Досталось, правда, не столько автору, сколько Арагону за то, что он опубликовал этот портрет. И, подчиняясь партийной дисциплине, Луи Арагон вынужден был оправдываться и опубликовать на страницах «Леттр франсэз» большую подборку явно «организованных» писем читателей с критикой. Морис Торез в своей автобиографической книге со «скромным» названием «Сын народа» потом, правда, написал, что, узнав о случившемся, он вмешался и потребовал прекратить кампанию критики, которую он охарактеризовал как «чрезмерную и неуместную». Москва, таким образом, оказывалась к этой истории как бы непричастной. Но сомнения относительно позиции самого Пикассо в этом вопросе оставались. Поэтому и было решено начать с ним разговор о выставке неофициальным путем.

Выставка в Москве состоялась в октябре-ноябре 1956 г. И, наряду с картинами из Пушкинского музея и «Эрмитажа», на ней экспонировались также работы, присланные Пикассо. Мне, правда, побывать на выставке не удалось. В августе 56-го я уехал во Францию в качестве первого зарубежного корреспондента Советского радио и телевидения. От друзей из Москвы я узнал, что успех выставки превзошел все ожидания. Но это не помешало Пикассо поставить свою подпись под Манифестом большой группы французских деятелей культуры, решительно осудивших подавление советскими войсками вспыхнувшего как раз в это же время восстания в Будапеште. Этот факт лишний раз показал, что, даже «вообще не слушая радио», Пикассо внимательно следит за событиями в мире. И остается принципиальным в их оценке.

С июля 1936 г. на его родине, в Испании, шла гражданская война между республиканцами и сторонниками мятежного генерала Франко, которого поддерживали фашистские режимы Германии и Италии. В начале 1937 г. правительство Республиканской Испании обратилось к Пикассо с просьбой написать большую картину для испанского павильона Всемирной выставки 1937 года в Париже. Выбор темы предоставили художнику. И Пикассо долго не мог определиться, пока в последних числах апреля во Францию не пришло известие о том, что немецкие летчики подвергли массированной бомбардировке небольшой городок Герника в провинции басков, на севере Испании. Древняя столица басков была превращена в руины, под которыми погибло много ни в чем не повинных мирных жителей.

Пикассо немедленно приступает к работе. И уже через несколько недель посетители павильона Республиканской Испании увидели огромное, размером три с половиной на восемь метров, полотно, на котором в аллегорической форме Пикассо выразил, по его словам, «все свое отвращение к военной касте, утопившей Испанию в пучине несчастья и смерти». После выставки в Париже «Герника», с целью сбора средств в пользу Республиканской Испании, экспонировалась в Англии, в Скандинавии, а с 1940 г. – в Нью-Йорке. Там, с согласия художника, «Герника» должна была храниться в Музее современного искусства до тех пор, «пока Испания не обретет вновь демократические свободы». Только в 1981 г., не без сопротивления американских властей, знаменитое полотно удалось доставить в Мадрид. Его выставили сначала в музее «Прадо», а с 1992 г. – в Центре современного искусства им. Королевы Софии.

А родилась «Герника» именно в доме №7 по улице Гранд Огюстэн, в студии, осмотреть которую Пикассо пригласил нас с Леонидом Коганом после знакомства и первоначальной беседы.

Я ПИШУ НЕ ТО, ЧТО ВИЖУ, А ТО, ЧТО ДУМАЮ

Когда мы вошли в просторное помещение с высокими, в два этажа, окнами, первое, что бросилось в глаза, - это закрепленный на мольберте чистый холст высотой чуть больше метра и не менее полутора метров в ширину. А неподалеку прямо на полу был прислонен к стене еще пахнущий свежей краской последний вариант «Алжирских женщин».

Мы поинтересовались, когда Пикассо думает приступить к новой работе и что это будет за сюжет. «Начну сегодня же, - ответил он. – А сюжет подскажут мои мысли. Я ведь пишу не то, что вижу, а то, что думаю. И, чтобы успеть все это изобразить, нужно работать, как ваши «стахановцы». И, явно довольный найденным сравнением, он продолжил, обращаясь к Леониду Когану: «Художники, наверное, похожи на музыкантов. Сюжет один, а рисует его каждый по-разному. Так и у вас. Ноты одинаковые, а играет каждый по-своему, так, как это проходит через его голову. Верно?»

«Абсолютно, - согласился Коган, - хотя, признаться, я об этом никогда не задумывался».

На стенах студии висело много картин, выполненных в разной манере и, как я заметил, не только самим хозяином.

- Это мои любимые, - пояснил Пикассо.

- А это?– спросил я, обратив внимание на лежавший на столике у стены череп какого-то крупного животного с рогами.

- Это бычий, - засмеялся Пикассо. – Он у меня вроде талисмана. Во время войны я им отпугивал немцев, которые сюда заглядывали. А в качестве сувенира предлагал открытки с репродукциями «Герники». Брали…

В одном из углов студии в несколько рядов стояли повернутые к стене картины. Не меньше сотни.

- Тоже Ваши? – спросил я. Пикассо усмехнулся.

- Фальшивки. Их мой адвокат скупает, чтобы не засоряли рынок. Хотя среди них есть неплохие работы. Только ведь тех, кто собирает картины, чаще интересует не живопись, а подпись…

К студии примыкала целая анфилада жилых комнат. Пикассо и их нам показал. Запомнилась его спальня с высокой старинной металлической кроватью, которая была накрыта вытертым чуть ли не до дыр, но «любимым» одеялом из телячьей шкуры. Однако, более всего поражало обилие писем. Конверты с марками разных стран лежали на столиках, диванах, стульях, повсюду.

- И на все эти письма приходится отвечать, спросил я с сочувствием.

- Нет, сначала их смотрит мой секретарь, и видишь, - Пикассо взял один из конвертов, - когда письмо вложено обратно в конверт вот так, горизонтально, ответа не требуется. А когда вставлено вертикально, то надо отвечать. Только, - и тут, заговорщически приложив палец к губам, он почти шепотом признался: на них я тоже не отвечаю.

Расстались мы в том же небольшом салоне, где он нас встретил. На прощанье каждый получил именной сувенир. При этом меня Пикассо попросил написать трудную для него фамилию на листке бумаги. А затем, взяв трехцветный карандаш, на заранее приготовленном квадратике ватмана он старательно, искоса поглядывая на шпаргалку, вывел: POUR DVININE (ДЛЯ ДВИНИНА). Облегченно вздохнул, и вдруг молниеносное движение руки - и, расправив крылья, уже летит на белом фоне цветистая голубка с веточкой оливы в клюве. И, конечно, подпись – ПИКАССО. А в правом верхнем углу дата: 5.03.55.

Спустя три года, в феврале 58-го, мне довелось еще раз лично встретиться с Пикассо. Но лишь взглядами. Это случилось на торжественной церемонии в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО по случаю передачи художником своего дара этой международной организации. Мне показалось, что Пикассо узнал меня, улыбнулся. Однако, несмотря на удостоверение журналиста, аккредитованного при французском правительстве, приблизиться к художнику мне не удалось. Он был в плотном кольце VIP-персон, застывших в ожидании прибытия тогдашнего президента Франции Рене Коти.

Когда под звуки «Марсельезы» ленточка была перерезана, взорам присутствовавших предстало укрепленное на одной из высоких стен холла панно, площадью в 80 кв. метров. Изображенную на нем композицию, выполненную в свойственном художнику метафорическом стиле, назвали «Падение Икара», хотя сам автор каких-либо пояснений к сюжету не давал. На мой взгляд, его, скорее, можно трактовать, как торжество светлых сил добра над темными силами зла. Что больше соответствовало бы философской концепции Пикассо.

НАСЛЕДСТВО «СТАХАНОВЦА» ПИКАССО

В последующие годы Пикассо практически не появлялся в Париже. Не приехал даже на грандиозную выставку по случаю своего 80-летия, развернутую одновременно в двух крупнейших выставочных помещениях французской столицы – Большом и Малом дворцах. Продолжая работать как одержимый, он предпочитал жить на юге Франции, вдали от суеты, то на своей вилле Нотр-Дам-де-Ви в местечке Мужэн, расположенном в горах над г. Канны, то в большом загородном доме, именуемом «Шато Вовнарг», близ г. Экс-ан-Прованс.

Скончался Пабло Пикассо в Мужэне 8 апреля 1973 г., в возрасте 92 лет. А похоронен был в небольшой часовне по соседству с «Шато Вовнарг». Чтобы увековечить память великого художника, в Париже решено было создать музей Пикассо. Реализация этой идеи, однако, затянулась. Наследники, прямые и не очень прямые, перессорились при дележе оставшегося после смерти художника имущества. По подсчетам экспертов, только живописных полотен Пикассо создал за свою творческую жизнь около 14 тысяч. Большая их часть осела в музеях мира и в многочисленных частных коллекциях. Но многие произведения оставались в собственности художника. Согласно опубликованным данным, оставленное Пикассо наследство включало 1885 картин, более 3-х тысяч керамических работ, почти тысячу триста скульптур, не менее 30 тысяч литографий, полторы сотни альбомов с набросками. И это не считая дорогой недвижимости, ценных бумаг, крупных счетов в банках. Споры продолжались несколько лет. Не дожил до их разрешения сын Пикассо Поль, которого окончательно сгубил алкоголизм. До предела оказались напряжены нервы и у вдовы художника Жаклин Рок. Даже после весьма для нее благоприятного исхода судебной тяжбы, она через некоторое время покончила с собой.

Но в самом большом выигрыше осталось государство. Во Франции предусмотрен очень крупный налог на «большие наследства». И свою долю государство получило не деньгами, а картинами и рисунками художника. Это позволило парижскому музею его имени стать самым значительным в мире собранием произведений Пикассо. В экспозиции Национального музея Пикассо я увидел и те картины, которые он называл своими «любимыми». И мысленно я сразу же вернулся в большую студию дома № 7 по улице Гранд Огюстэн, где я их впервые увидел. Два часа, проведенные тогда с великим тружеником искусства и большим другом нашей страны, принадлежат к числу моих очень дорогих воспоминаний.