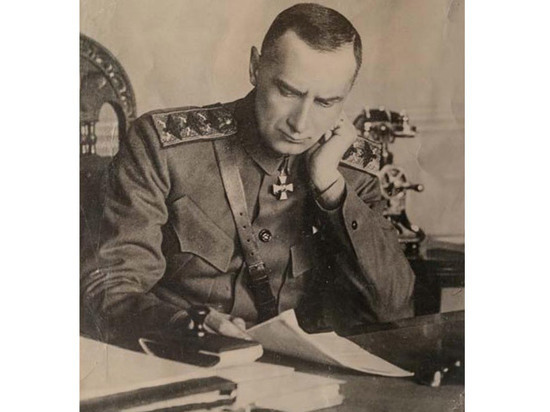

Большая часть архива — это рукописи Александра Колчака и его жены. Это не только технические записки, заметки из заполярья, письма офицерам, но и нежные послания Софье. Супруге Колчака выпала нелегкая судьба — вечное ожидание. С него начался их роман: только сердце потомственной дворянки растаяло, милый офицер уехал в очередную экспедицию. Через четыре года вернулся, обвенчались, и вновь в дорогу — на Русско-японскую войну. Тем не менее отовсюду Колчак писал своей Сонечке. Тем временем жена была одна с тремя детьми на руках, после 1914 года постоянно в долгах, в опасности ареста. Муж мало помогал, но писал регулярно: «Дорогая и милая моя Сонечка! …Освобожусь только после Нового года, тогда постараюсь повидать вас. Что делать, дорогая, теперь нет праздника и вообще ничего нет кроме войны…» Цена службы Отечеству оказалась дорогой: обе маленькие дочки умерли в переездах, остался сын Ростислав. Это странная история любви на фоне рушащейся страны. Она отвечала всегда так же нежно: «Дорогой мой и милый Сашенька!»

Реальность в этом романе сталкивается с поэзией. Оба писали еще и стихи. Вот, например, выдержки из Сониных: «Я люблю глаза одни, беспощадные глаза…» Или: «Холодный ум ваш тонкий, острый, смелый — блестящ. Из ножен вынутый стелет, который держит юноша умелый, Бросает он себя такой жестокий свет». А позже, когда появилась другая: «Могу сказать: когда-то я любила, Но рука мужа моего в крови. И ненависть его ко мне любовь убила, И в сердце у меня уж нет любви. Препятствие жена — другая, помоложе. Красивее меня…» Даже когда место рядом с адмиралом заняла Анна Тимофеева, Колчак продолжал писать жене: «Дорогая и милая моя…» В 1919 года она вырвалась из пылающей революцией России и поселилась в Париже. Умерла в 1956 году, похоронена на кладбище русских парижан.

Очевидно, наследники выставили на торги документы, когда-то с таким трудом вывезенные. Некоторые послания, как например, известие о расстреле Колчака, жене пересылали знакомые через Токио. Не удивительно, но архив вызвал немалый интерес у собирателей. Цена каждого лота варьировалась от 100 до 2000 тысяч евро. Средняя оценка лота — 300–500 евро. За каждую бумагу шел торг. Но в целом, если покупать по одной вещи, не такие уж сумасшедшие деньги, особенно для такого громкого имени. Так что архив легко мог разлететься по разным частным собраниям — и никогда больше нам целиком белый «роман в письмах» не прочесть.

Есть и другой вариант. С молотка продавали раритеты музейного уровня, представляющие интерес для русской публики… Работают эти письма именно вместе: роман не читают по одной главе. Мог ли архив выкупил какой-нибудь наш бизнесмен? Бывало ведь. Вот Алишер Усманов купил собрание Вишневской и Ростроповича за сутки до аукциона за 3,5 миллиона фунтов стерлингов и тут же подарил государству. Позже его выставили в Константиновском дворце. Однажды Виктор Вексельберг потратил 100 млн на яйца Фаберже на Сотбис, теперь они выставляются в его музее. «Это мог быть такой меценат, почему нет? В торгах могли участвовать и представители государственных или частных музеев — такое тоже возможно. Если так, через какое-то время мы узнаем: архив сделают доступным публике», — считает искусствовед Инна Пуликова. Участие музея в аукционе звучит как чудо, и в чудеса приятно верить. Даже если архив попал в частное собрание, мы скорее всего еще услышим о нем. Рано или поздно владельцу захочется похвастаться удачей. Такие торги не каждый день случаются.